Caractérisation et performance des unités de production de plants d’anacardier au Bénin

Résumé

Description du sujet. La production de plants greffés est considérée comme un levier pour améliorer la qualité du matériel végétal et augmenter les rendements des anacardiers au Bénin. Cependant, les capacités des unités de production restent toujours faibles.

Objectifs. La recherche a évalué les capacités techniques, managériales, organisationnelles et de financement des types d’unités de production des plants greffés d’anacardiers pour des interventions politiques plus ciblées.

Méthode. La statistique descriptive a été utilisée pour le traitement et l’analyse des données collectées auprès de 234 unités de production des plants greffés d’anacardiers installées dans 41 communes au Bénin. Les (dis)similitudes entre les types de pépiniéristes de la zone d’étude a été analysée à l’aide de l’Analyse en Composante Principale (ACP).

Résultats. Les résultats ont montré l’existence de trois catégories d’unités de production de plants greffés. La première unité regroupe les pépiniéristes les moins expérimentés avec une faible capacité de production, une faible maîtrise de la technique de production des plants greffés, un accès limité aux ressources de production et une faible adhésion aux organisations professionnelles agricoles. La deuxième unité est celle des pépiniéristes moyennement expérimentés avec une performance de production légèrement supérieure à la première catégorie. Par contre, la troisième catégorie d’unité est constituée des pépiniéristes professionnels caractérisés par une forte capacité technique de production, un esprit associatif élevé couplé à un meilleur accès aux facteurs de production, une capacité managériale exceptionnelle et un investissement en fonds propres près de quatre fois plus élevé que les autres catégories.

Conclusions. Les conclusions de la recherche recommandent une politique d’interventions ciblée afin de mieux accompagner le sous-secteur semencier de la filière anacarde et par ricochet une meilleure amélioration de la productivité des plantations d’anacardiers au Bénin.

Abstract

Characterization and performance of cashew seed production units in Benin

Description of the subject. The production of grafted plants is considered a lever for improving the quality of planting material and increasing cashew tree yields in Benin. However, the capacities of cashew seedling production units are still low.

Objectives. This study evaluated the technical, managerial, organizational, and financial capacities of cashew seedling production unit types for more targeted policy interventions.

Method. Descriptive statistics were used to analyze data collected from 234 cashew seedling production units located in 41 districts in Benin. The (dis)similarity between the types of nurserymen in the study area was analyzed using Principal Component Analysis (PCA).

Results. The results showed the existence of three categories of grafted plant production units. The first concerns the least experienced nursery growers with low production capacity, poor mastery of the technique of producing grafted plants, limited access to production resources, and low membership of professional agricultural organizations. The second unit is that of moderately experienced nurserymen with a performance level slightly higher than the first category. On the other hand, the third category of unit is made up of professional nurseries characterized by a strong technical production capacity and a high associative spirit, coupled with better access to production factors, exceptional managerial capacity and an investment in equity close to four times higher than the other categories.

Conclusions. The conclusions of the research recommend an intervention policy to better support the seed sub-sector of the cashew sector and by extension a greater improvement in the productivity of cashew plantations in Benin.

Reçu le 5 novembre 2023, accepté le 28 janvier 2025, mis en ligne le 19 février 2025.

Cet article est distribué suivant les termes et les conditions de la licence CC-BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr)

1. Introduction

1L’Afrique de l’Ouest est devenue, ces deux dernières décennies, la première zone de production de noix de cajou devant l’Asie et concentre près de 50 % des noix de cajou du monde (Jim, 2022). Au Bénin, l’anacarde constitue la deuxième filière à haute valeur ajoutée rapportant le plus de devises parmi les filières identifiées pour la relance de la croissance agricole (MAEP, 2017). Deuxième produit d’exportation après le coton, l’anacarde représente 8 % des recettes d’exportation, contribuant à 7 % au Produit National Brut Agricole et 3 % au Produit Intérieur Brut (MAEP, 2020).

2Dans les zones rurales, l’anacarde constitue une filière prioritaire entrant dans la diversification de la production agricole et des sources de revenus, permettant ainsi aux producteurs de faire face aux dépenses sociales et d’investissement (Yabi et al., 2013 ; Balogoun et al., 2014). Cette importance socio-économique justifie l’engouement des producteurs pour l’anacarde à travers l’expansion des superficies des vergers qui sont passées de 185 000 ha en 2000 à 334 832 ha en 2020 (DSA, 2020). Au cours de la période de 2010 à 2018, la production en noix brute de Cajou a connu un accroissement moyen de 8,82 % avec un pic d’environ 140 000 tonnes en 2018 (Ton et al., 2018).

3Cependant, les rendements en noix des plantations d’anacardiers au Bénin restent toujours faibles et évalués entre 3 à 5 kg par arbre (Kodjo et al., 2016) contre 10 à 15 kg par arbre dans les pays grands producteurs de l'anacarde tels que l'Inde, le Vietnam, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie et la Guinée-Bissau (N'Djolossè et al., 2019). Cette faible productivité des anacardiers s’explique par le manque de matériel végétal amélioré et la faible disponibilité de semences sélectionnées de bonne qualité (Salifou & Masawe, 2018). En effet, les plantations paysannes sont constituées de souches d’anacardier « tout venant » accompagnées de pratiques culturales inadaptées telles que le choix inapproprié des semences, le non-respect des écartements entre plants, le mauvais entretien des plantations, etc. (Batamoussi et al., 2017 ; Bello, 2018). Les producteurs s’adonnent à une sélection locale des semences sur la base de l’état productif des arbres et de la grosseur des noix (Kouakou et al., 2017). Ainsi, l'augmentation de la production est due principalement aux extensions des plantations avec des semences non sélectionnées dans des programmes de recherche visant leur amélioration variétale (Jim, 2022).

4En conséquence, le principal défi pour augmenter la productivité des anacardiers est le développement de nouveau matériel végétal de plantation avec un potentiel de rendement en noix élevé (N’Djolossè et al., 2020). L’amélioration variétale de l’anacardier, nécessitant du temps et des ressources financières conséquentes, a été développée de manière plus judicieuse sur la base d’utilisation de matériel végétal déjà adapté aux conditions locales (Salifou & Masawe, 2018). De plus, la multiplication par voie sexuée de l’anacardier est contraignante à cause de la grande variation au sein des accessions dérivées de semences due à la pollinisation croisée de l’espèce (Palei et al., 2019). À cet effet, la production des plants greffés reste une alternative permettant d’accroître les rendements des plantations (Batamoussi et al., 2017). Ainsi, des techniques de greffage de plants d’anacardiers ont été développées et les capacités des pépiniéristes ont été renforcées pour produire des plants performants en pépinière avec un taux de réussite moyen atteignant 84 % (Kodjo et al., 2016). Cependant, le taux de couverture de la demande en plants greffés demeure encore très faible et il est évalué à 2 % au cours de la campagne agricole 2017-2018 (Eteka & Faaki, 2017).

5Pour répondre à ces défis, des initiatives majeures telles que le Projet d’Appui à la Compétitivité des Filières Agricoles et à la Diversification des Exportations (PACOFIDE) et le programme ENABEL (PROFI Anacarde) ont été mises en place pour renforcer la compétitivité de la filière anacarde au Bénin, en favorisant l’utilisation de matériel végétal greffé de haute qualité. Le projet PACOFIDE a contribué, en 2021, à l’installation de 2 402 ha de nouvelles plantations et à la réhabilitation de 38 246 ha de vergers existants, en fournissant aux producteurs 251 428 plants greffés certifiés (PACOFIDE, 2022). Parallèlement, le programme ENABEL a apporté un appui significatif aux pépiniéristes locaux en leur fournissant un matériel de production adapté et en organisant des formations avancées, ce qui a permis d’accroître leur capacité de production et d’améliorer leur taux de réussite au greffage, passé de 60 925 plants en 2020 à 481 054 en 2022 (ENABEL, 2022).

6Ainsi, l’augmentation de la production passe aujourd'hui par l'amélioration variétale de l’anacardier et le développement de plants greffés soutenus par des techniques de greffage adaptées et un renforcement des capacités des pépiniéristes (Salifou & Masawe, 2018 ; Hinnou et al., 2022b). Cette étude vise à caractériser les principales unités de production des plants d’anacardiers opérant sur l’ensemble du territoire national au Bénin. La finalité de la recherche est d’identifier les facteurs de contre-performance des unités de production de plants greffés d’anacardiers afin de proposer, dans une étape ultérieure, les types d’unités et les innovations à promouvoir pour l’amélioration de leurs performances. La présente étude à terme permettra de mieux orienter les politiques sur les bonnes décisions à prendre dans le sous-secteur semencier de la filière anacarde afin de booster la production des noix brutes de cajou par l’amélioration de la productivité des plantations d’anacardiers au Bénin.

2. Matériel et méthodes

2.1. Zone d’étude et échantillonnage

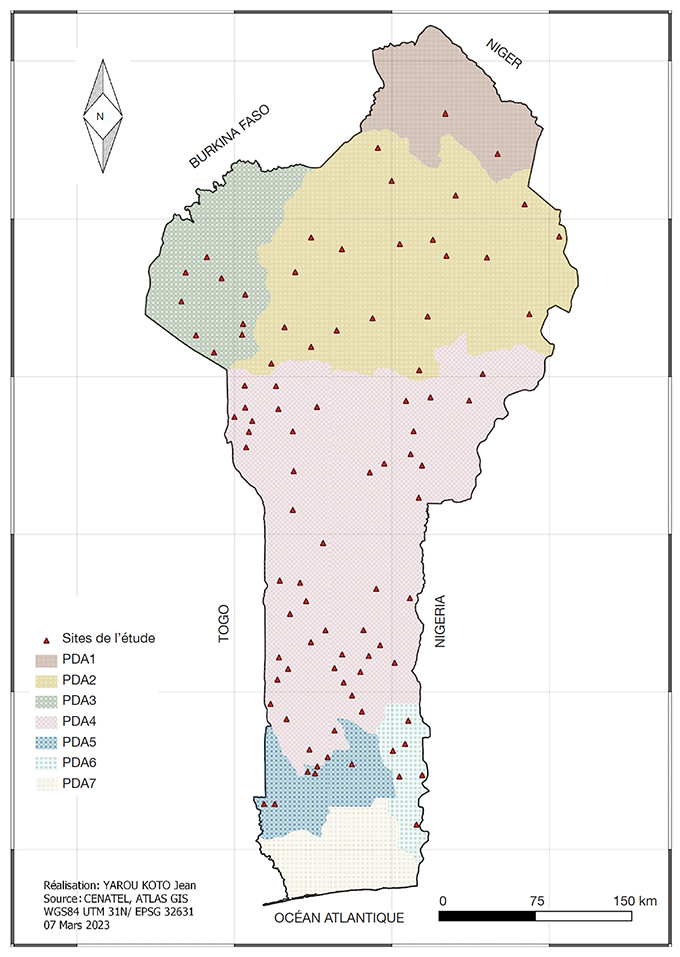

7L’échantillonnage a été réalisé par la méthode de sondage avec stratification. Le critère de stratification a été le Pôle de Développement Agricole (PDA) avec, comme unité d’observation, l’unité de production des plants greffés d’anacardiers. En effet, un recensement systématique de toutes les unités de production de semences d’anacarde a été fait avec l’appui des Agences Territoriales de Développement Agricole (ATDA) dans les zones de production de l’anacarde au Bénin, y compris les zones émergentes (Figure 1).

Figure 1. Localisation des unités de production de semences d’anacarde au Bénin — Location of cashew seed production units in Benin.

Figure 1. Localisation des unités de production de semences d’anacarde au Bénin — Location of cashew seed production units in Benin.

PDA : pôle de développement agricole — agricultural development pole.

8L’étude a concerné deux catégories d’unités de production : les producteurs individuels et les structures privées ou publiques disposant d’une unité de production. Dans chaque commune, toutes les unités opérationnelles recensées dans la production des plants d’anacardiers ont été systématiquement échantillonnées. Au total, 234 unités de production de plants d’anacardiers ont été enquêtées dans 41 communes de production de l’anacarde.

2.2. Méthodes et outils de collecte des données

9Les données ont été collectées au moyen des entretiens semi-structurés individuels avec les chefs des unités de production de plants d’anacardiers. Ces entretiens ont eu lieu sur les sites de production des plants en vue de mieux apprécier le cadre physique des unités de production ainsi que les capacités organisationnelles et managériales des pépiniéristes. Les informations collectées étaient relatives à :

10– l’évaluation du processus de production des plants greffés faite sur la base d’une échelle de 0 à 10 (0 = très faible maîtrise … 10 = très bonne maîtrise) (Boulan, 2015 ; Lipe & Salterio, 2000) ;

11– l’évaluation de la disponibilité en matériels, équipements ou infrastructures de production ;

12– la sécurisation foncière du site de production ;

13– les statistiques de production pour les trois dernières campagnes de 2019 à 2021 ;

14– la disponibilité en main-d'œuvre qualifiée ;

15– les capacités managériales, organisationnelles et financières telles que la gestion des cahiers de compte et de journal, la tenue à jour des documents d'enregistrement et l'existence de pièces administratives, l’adhésion à une organisation et les stratégies d’approvisionnement en matières premières de l’unité de production (Armstrong, 2012 ; Daniels, 2016). Pour ces derniers, ces pratiques sont essentielles pour assurer une gestion administrative et financière efficace de l’unité de production car elles contribuent à garantir la transparence, la traçabilité, la crédibilité et la fiabilité de l’unité de production auprès des partenaires commerciaux, des investisseurs potentiels et des autorités réglementaires.

2.3. Méthodes et outils d’analyse des données

16La statistique descriptive a constitué la principale méthode d’analyse utilisée pour le traitement et l’analyse des données collectées dans le cadre de cette étude. Par ailleurs, la (dis)similitude entre les types de pépiniéristes de la zone d’étude a été analysée à l’aide de l’Analyse en Composante Principale (ACP) tenant compte de leurs caractéristiques intrinsèques et de celles de leur exploitation (exemple : années d’expérience, nombre de plants greffés produits, taux de réussite, superficie de site, etc.). Les différentes variables utilisées dans la procédure ACP ont été sélectionnées partant du cadre conceptuel de typologie des exploitations agricoles tel que décrit par Shukla et al. (2019).

17Avant la conduite de l’ACP, les variables sélectionnées ont été soumises à une analyse exploratoire à l’aide des fréquences et histogrammes pour l'identification des variables faiblement représentées et la détection d’éventuelles valeurs aberrantes (Chatterjee, 2015 ; Shukla et al., 2019). Au total, 10 variables de nature continue ont été retenues et standardisées suivant les recommandations de Chatterjee (2015). Pour mettre en exergue les principaux facteurs discriminants de la typologie, la classification hiérarchique sur l'analyse des composantes multivariées (Hierarchical cluster analysis) a été effectuée (De Rham, 1980). La méthode de Ward a été utilisée suivant l'algorithme proposé par Mingoti & Félix (2009).

3. Résultats

3.1. Typologie des unités de production de semences

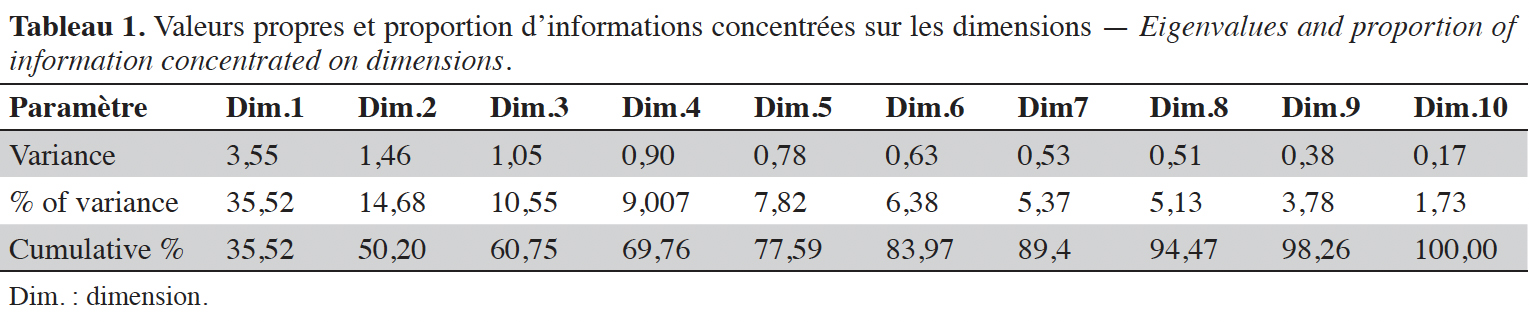

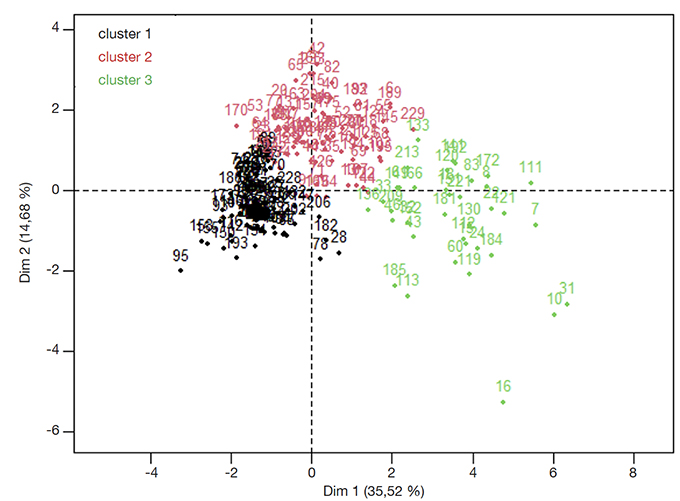

18Classification des unités de production. Les résultats de l’Analyse en Composantes Principales (ACP) révèlent trois composantes avec des valeurs propres supérieures à 1 (Tableau 1). Ces trois composantes expliquent à elles seules près de 61 % des informations sur les exploitations des pépiniéristes étudiées. La première composante explique 36 % environ de la variation des informations sur les exploitations des pépiniéristes et est déterminée par le nombre de plants greffés en 2019, l’expérience en production de plants et le nombre de plants greffés réussis respectivement en 2020 et en 2021. La deuxième composante expliquant environ 15 % de la variation est déterminée par les taux de réussite du greffage respectivement en 2019, 2020 et 2021. La troisième composante explique 11 % de la variance totale et est associée au nombre de plants greffés réussis en 2019 et le nombre de plants greffés produits respectivement en 2020 et 2021. Trois types de pépiniéristes peuvent être donc distingués.

19La représentation graphique des individus (ici les pépiniéristes) sur les deux premières dimensions de l’ACP permet de confirmer l’existence de trois groupes de pépiniéristes (Figure 2).

Figure 2. Représentation graphique des individus sur les deux premières dimensions — Graphical representation of individuals on the first two dimensions.

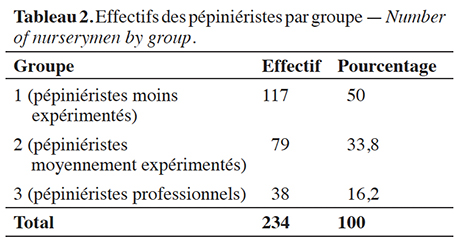

20Types de pépiniéristes et caractérisation des exploitations. La répartition des pépiniéristes enquêtés par groupe est récapitulée dans le tableau 2. Les pépiniéristes du groupe 1 représentent environ 50 % des enquêtés, ceux du groupe 2 représentent 34 % et le troisième groupe est constitué de 16 % des pépiniéristes.

21Les caractéristiques de chaque groupe sont décrites suivant les variables retenues (Tableau 3). Ainsi, les pépiniéristes du groupe 1 sont âgés de 41,29 ± 13,25 ans avec une expérience moyenne de 4,18 ± 3,68 années dans la production des plants greffés. Au cours de la période 2019 à 2021, la production moyenne des plants greffés la plus élevée était obtenue en 2021 par ce groupe de pépiniéristes et avoisinait 3 495 plants avec un taux de réussite de 55 % en moyenne. La quantité de main-d’œuvre saisonnière sollicitée par ce groupe pour la réalisation des différentes activités est d’environ 3 hommes et 2 femmes. Environ ¾ des exploitations de ce type ont participé au moins une fois à une formation sur la production de plants greffés d’anacardier. En termes de conformité aux normes de qualité en vigueur, environ 30 % des plants greffés produits par les pépiniéristes du groupe 1 ont été certifiés par la Direction de la Production Végétale (DPV).

22Les pépiniéristes du groupe 2 qui représentent environ le tiers de l’échantillon sont âgés de 38 ans avec une expérience moyenne de 6 années dans la production des plants greffés. Le niveau optimal de production des plants greffés est obtenu en 2021 par ce groupe avec un taux de réussite d’en moyenne 77 %. Près de 9 pépiniéristes sur 10 ont suivi des formations sur la production de plants greffés d’anacardier. En moyenne, 60 % de leur production en plants greffés sont certifiés par la Direction de la Production Végétale (DPV). L'utilisation de la main-d'œuvre permanente et de la main-d’œuvre externe par les exploitants de ce groupe est relativement faible.

23Les pépiniéristes du groupe 3 sont âgés de 40 ans avec une expérience moyenne de 7 années dans la production des plants greffés. C’est le groupe des pépiniéristes ayant produit le plus de plants greffés durant les trois années considérées pour l’évaluation. Leur production optimale est observée en 2020, soit 10 010 plants avec un taux de réussite de 76 %. Les pépiniéristes du groupe 3 sont plus expérimentés et techniquement plus efficaces que les pépiniéristes des groupes 1 et 2 dans le processus de production des plants greffés d’anacardiers. De plus, la quasi-totalité des pépiniéristes du groupe 3 a participé à des formations sur la production de plants greffés d’anacardiers et font certifier leur production par la DPV. Par ailleurs, près du tiers de ces pépiniéristes a recours à de la main-d'œuvre permanente et/ou externe à leur exploitation.

3.2. Performance des unités de production de semences

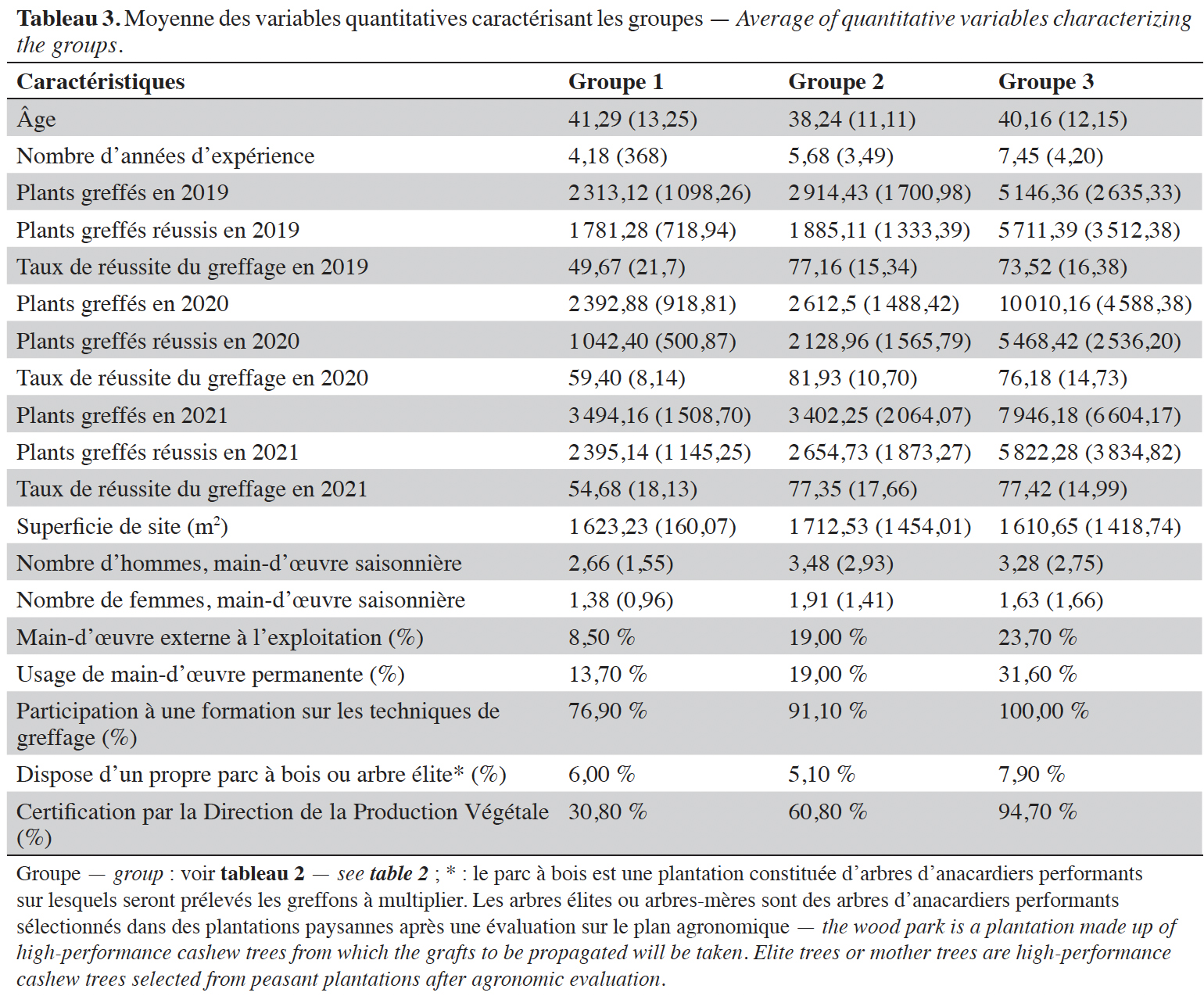

24Capacité technique de production. Les niveaux de maîtrise des étapes de production des plants greffés et de la réalisation de greffage par les pépiniéristes ont été évalués sur la base d’une échelle de 0 à 10 points (Tableau 4). Les différentes étapes de production évaluées étaient :

25– l’empotage ;

26– la production de porte-greffes ;

27– le prélèvement du greffon ;

28– la conservation du greffon ;

29– la réalisation du greffage ;

30– le type de greffage ;

31– l’entretien des plants.

32Globalement, les pépiniéristes les moins expérimentés maîtrisent moins l’itinéraire technique de production des plants greffés que les autres catégories de pépiniéristes. En moyenne, les pépiniéristes moins ou moyennement expérimentés avaient obtenu une note de 7 sur 10, tandis que les pépiniéristes professionnels obtenaient une note d’environ 9 sur 10 points. En dehors de l’opération d’entretien des plants qui n’affiche aucune différence statistique entre les trois groupes de pépiniéristes, le niveau de maîtrise de la technique de production des plants greffés est significativement meilleur au niveau des pépiniéristes professionnels comparé aux deux autres catégories.

33Par ailleurs, le niveau de maîtrise du greffage par les pépiniéristes a été apprécié à travers

34– la coupe du porte-greffe ;

35– l’ouverture de la fente/coupe en biseau ;

36– la pose du greffon sur le porte-greffe ;

37– la ligature du point de jonction (greffage) ;

38– la pose du chapeau ;

39– le rangement sous ombrière (Tableau 4).

40Les résultats avaient indiqué une différence statistique entre les pépiniéristes professionnels et les deux premiers groupes (pépiniéristes moins et moyennement expérimentés). Les pépiniéristes professionnels avaient une meilleure maîtrise des opérations de greffage (score moyen de 8/10 contre 7/10 pour leurs pairs).

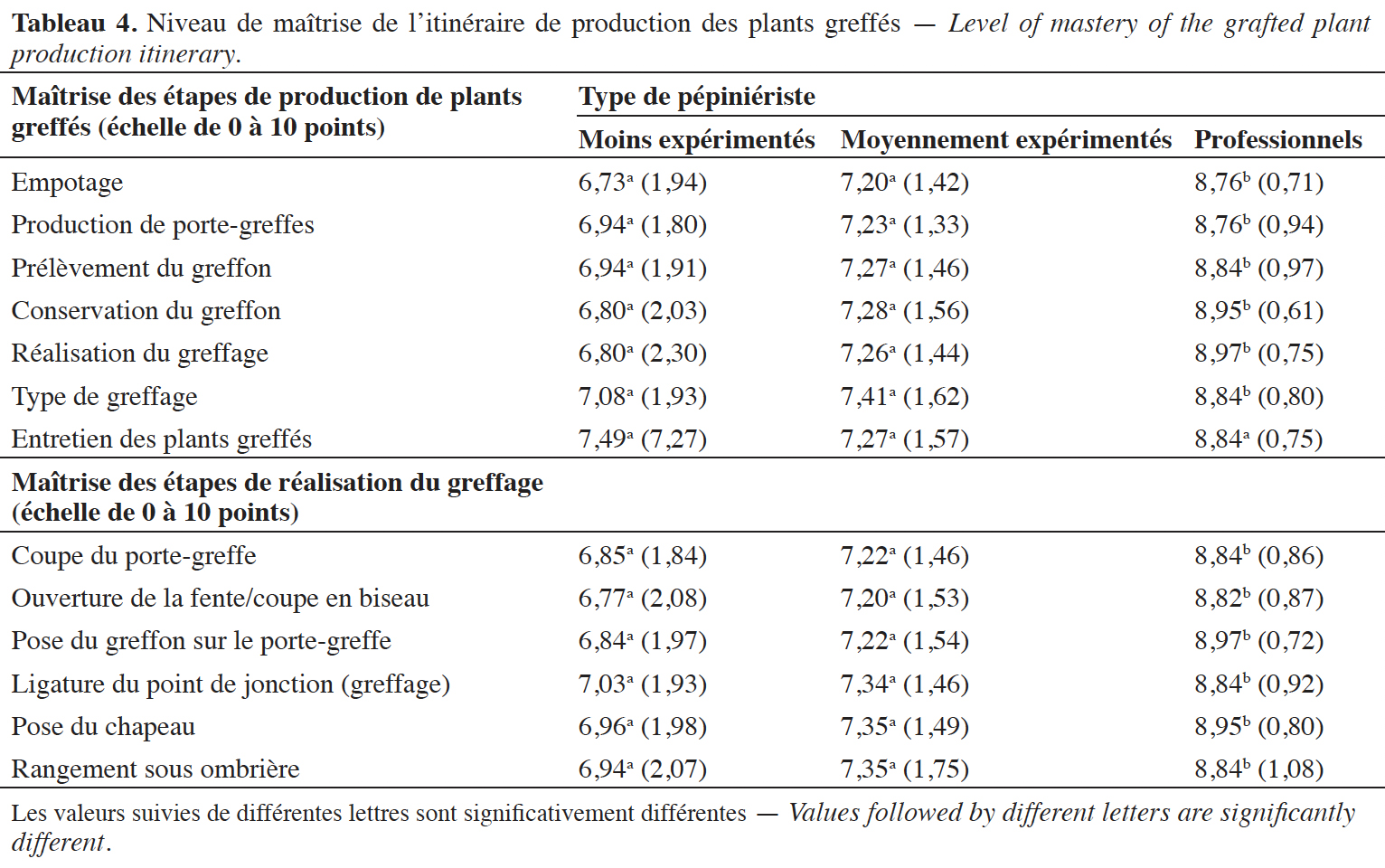

41Par ailleurs, l’appréciation des niveaux de connaissance des types de substrats utilisés dans la production des plants greffés a montré que la quasi-totalité des pépiniéristes professionnels a connaissance du bokashi contre 7 sur 10 des autres pépiniéristes (Figure 3). Ce substrat est un biofertilisant nouvellement introduit dans le système de production de plants greffés au Bénin. Pour ce qui est du terreau, la majorité des pépiniéristes interviewés a connaissance de son utilisation dans la production de plants greffés. Le compost est connu par la majorité des pépiniéristes professionnels contre seulement 4 sur 10 des autres catégories de pépiniéristes. Par contre, le sol forestier représente le substrat le moins connu dans la production de plants greffés, notamment par les pépiniéristes moyennement expérimentés et les moins expérimentés.

Figure 3. Niveau de connaissance des types de substrats — Level of knowledge of substrate types.

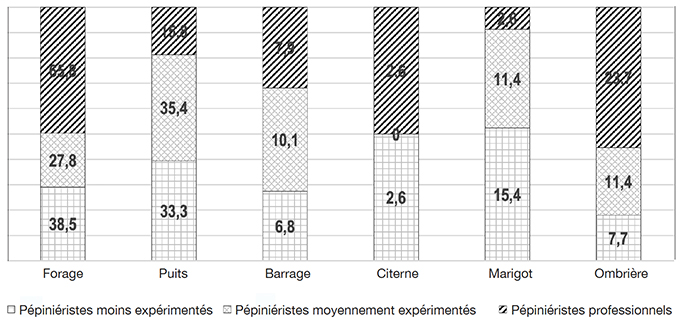

42En outre, les sources d’approvisionnement en eau et l’utilisation d’une ombrière au sein des exploitations de production de plants greffés d’anacardier sont présentées à la figure 4. Le forage et les puits étaient les points d’eau les plus utilisés par les pépiniéristes au niveau de leur unité de production. Toutefois, le forage était plus utilisé dans les exploitations des pépiniéristes professionnels. En moyenne, le nombre de pépiniéristes professionnels utilisant le forage était deux fois plus élevé que celui des autres catégories. Cette tendance s’explique par les appuis en investissement dont bénéficiaient les pépiniéristes reconnus par l’État et qui représentaient plus de ¾ des pépiniéristes professionnels. Par contre, les puits étaient plus utilisés par les pépiniéristes moyennement expérimentés et les moins expérimentés. Cela est dû au coût plus accessible de cette infrastructure.

Figure 4. Sources d’approvisionnement en eau et possession d’ombrière — Sources of water supply and shade ownership.

43En dépit de l’importance de l’ombrière dans le système de production des plants greffés, cette infrastructure était très peu utilisée au sein des exploitations semencières. Seulement 2 exploitations de pépiniéristes professionnels sur 10 contre à peine 1 exploitation des autres catégories de pépiniéristes sur 10 possédaient une ombrière. En effet, l’accès difficile aux matériels de fabrication de l’ombrière contraint les pépiniéristes à recourir aux matériaux locaux qui sont précaires et souvent inefficaces. Ce type d’installation utilisé par la majorité des pépiniéristes opérant dans le système semencier d’anacarde n’était pas classifié au plan technique comme ombrière.

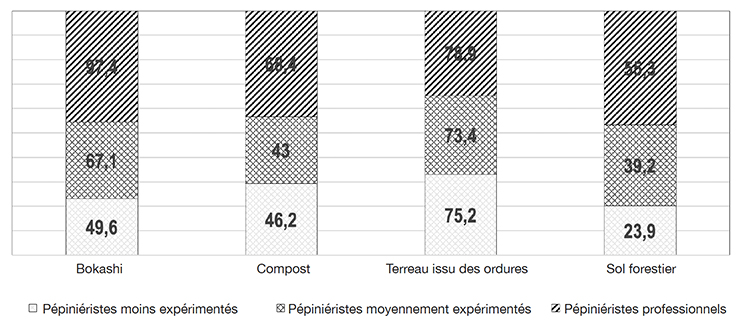

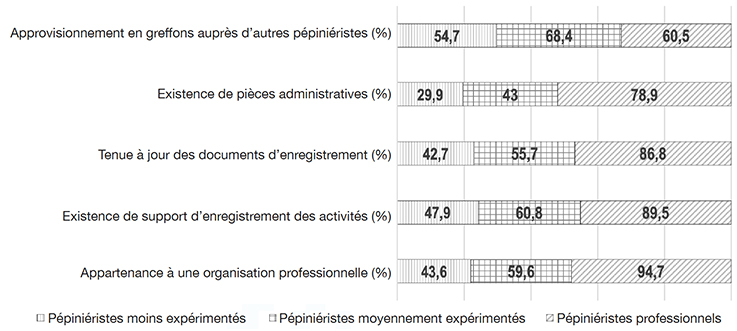

44Capacités managériales et organisationnelles. Les capacités managériales et organisationnelles des pépiniéristes ont été appréciées à travers leur source d’approvisionnement en greffon (matériau de greffage), leur appartenance à une organisation professionnelle, l’existence de documents administratifs d’entreprise (registre de commerce, Identification Fiscale Unique, déclaration CNSS, compte bancaire, attestation fiscale, attestation de non-faillite), l’existence des documents de gestion et leur tenue à jour (Figure 5). Les résultats indiquent qu’environ 60 % des pépiniéristes s’approvisionnaient en greffon auprès de leurs pairs. Ce taux est un peu plus élevé au niveau des exploitations des pépiniéristes moyennement expérimentés. Aussi, la quasi-totalité des pépiniéristes professionnels appartient à une organisation professionnelle. Cette statistique est 1,5 à 2 fois plus faible au niveau des pépiniéristes moyennement expérimentés et moins expérimentés, respectivement. Par ailleurs, la capacité managériale est plus renforcée au niveau des unités de production des pépiniéristes professionnels comparativement aux autres catégories de pépiniéristes. En effet, plus de ¾ des pépiniéristes professionnels disposaient des pièces administratives contre moins de la moitié des pépiniéristes moyennement et moins expérimentés. De même, près de 9 pépiniéristes professionnels sur 10 disposaient et tenaient à jour des documents d’enregistrement des activités menées au sein de leur exploitation. Cette proportion était 1,5 fois plus faible au niveau des unités des pépiniéristes moyennement expérimentés et 2 fois plus faible au niveau des pépiniéristes moins expérimentés.

Figure 5. Réseau social et aptitudes managériales des pépiniéristes — Nurserymen’s social network and managerial skills.

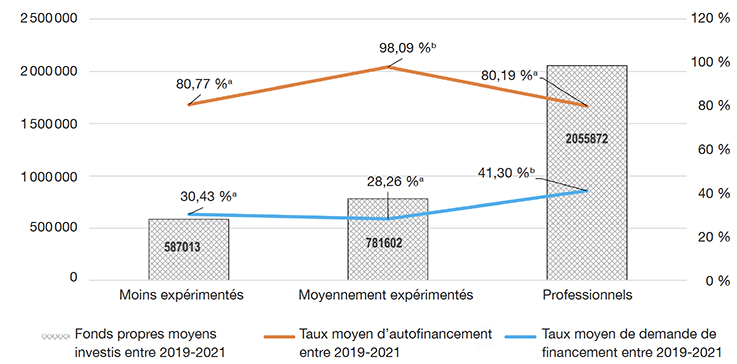

45Capacité d'autofinancement et d'accès au crédit. Les capacités de financement des activités de production de plants greffés par les différentes catégories de pépiniériste sont présentées à la figure 6. Les résultats montrent que les pépiniéristes moins expérimentés avaient investi dans leur exploitation des fonds propres d’en moyenne 587 013 F CFA (soit 894,90 €) entre 2019 et 2021. Cet investissement propre était 1,5 fois plus élevé au niveau des pépiniéristes moyennement expérimentés et 3,5 fois plus élevé chez les pépiniéristes professionnels. Toutefois, les pépiniéristes moyennement expérimentés avaient un taux d’autofinancement plus élevé que les autres catégories. En outre, en moyenne 1/3 des pépiniéristes moyennement et moins expérimentés avaient demandé un crédit au niveau des institutions financières contre 4 sur 10 des pépiniéristes professionnels, avec une différence statistiquement significative entre les différents groupes.

Figure 6. Capital investi et demande de crédit — Capital investment and credit demand.

Les valeurs suivies de différentes lettres sont significativement différentes — Values followed by different letters are significantly different.

4. Discussion

4.1. Unités de production et capacités techniques de production de plants greffés

46Les unités de production des plants greffés d’anacardiers ont été catégorisées en trois groupes : les pépiniéristes les moins expérimentés, les pépiniéristes moyennement expérimentés et les pépiniéristes professionnels. Les récents travaux relatifs à la typologie et à la caractérisation des exploitations agricoles ont distingué globalement trois à quatre catégories (Sossou et al., 2017 ; Camara et al., 2018 ; Issaka et al., 2021 ; Sossou et al., 2021 ; Rabe et al., 2022 ). Les groupes dominants étaient assimilés aux exploitations les plus pauvres ou moins performantes, ayant moins accès aux services financiers et non financiers. Dans cette logique, les unités de production gérées par les pépiniéristes les moins expérimentés correspondent à ce groupe et elles sont caractérisées par une faible capacité de production, une faible maîtrise des itinéraires techniques de production, un accès relativement limité aux services agricoles et donc une faible performance des unités. Le deuxième groupe, appelé les pépiniéristes moyennement expérimentés, ressemble aux exploitations moyennement pauvres ou de taille moyenne. Ces pépiniéristes se situent dans une phase d’amélioration continue, où ils intègrent progressivement des techniques de production modernes. Par contre, les pépiniéristes du troisième groupe sont des exploitations de grande taille, comparables aux exploitations prospères ou performantes. Elles correspondent, dans cette étude, aux pépiniéristes professionnels qui sont caractérisés par une forte production de plants greffés et un meilleur taux de certification en raison de leur maîtrise des pratiques de greffage et de gestion des pépinières, ainsi que d'une compréhension approfondie des besoins spécifiques des plants d’anacardiers. Cette catégorisation de pépiniéristes permet ainsi d’identifier les besoins en formation et en appui technique pour chaque groupe afin d’améliorer la qualité des plants greffés disponibles et, par ricochet, augmenter les rendements des plantations d'anacardiers au Bénin.

47Par ailleurs, les résultats de l’étude ont montré que les pépiniéristes professionnels maîtrisent mieux la production de plants greffés et le greffage que ceux ayant moins d'expérience. Ce résultat s’explique par le fait que l’expérience des pépiniéristes professionnels leur confère une meilleure compréhension des étapes spécifiques au greffage, comme la sélection des porte-greffes, le timing précis du greffage et les soins nécessaires pour assurer un développement optimal des jeunes plants. De même, les pépiniéristes professionnels ont accès à des ressources et à des réseaux leur permettant de se tenir informés des meilleures pratiques et des innovations en matière de greffage, contrairement aux pépiniéristes ayant moins d’expérience. Hinnou et al. (2022a) avaient affirmé que les pépiniéristes reconnus par l’État ont un niveau de professionnalisme plus élevé dans la production des semences d’anacarde. À ce titre, ces pépiniéristes avaient plus de contact avec la faîtière des pépiniéristes favorisant leur accès aux intrants et aux informations. Bien que toutes les catégories de pépiniéristes aient affirmé avoir reçu une formation sur les techniques de greffage au moins une fois, il a été dénombré plus de bénéficiaires dans le groupe des professionnels. Des résultats similaires avaient été obtenus par Sossou et al. (2017) qui ont montré que les exploitants les plus pauvres et vulnérables sont les moins bénéficiaires des formations organisées par les structures d’encadrement et de recherche du fait de la discrimination induisant un accès limité en temps réel aux informations relatives à ces formations. Aussi, la caractérisation et la typologie des exploitations agricoles dans le Sud-Est du Niger avaient conclu que les exploitations les plus riches, minoritaires et plus performantes avaient plus accès aux ressources productives dont les formations (Rabe et al., 2022). Ce résultat met en évidence l’importance du renforcement des capacités techniques continues et d’un accès aux ressources pour les pépiniéristes moins expérimentés.

48Le biofertilisant (bokashi), le terreau issu de quantités importantes d'ordures et le compost étaient les substrats les plus connus et utilisés par les producteurs de plants greffés d’anacardier. Cette préférence s'explique grâce à plusieurs facteurs notamment liés à l’accessibilité, au coût et à l’efficacité perçue de ces substrats dans la production de plants greffés. En effet, l’usage répandu du bokashi révèle que les pépiniéristes reconnaissent les bénéfices agronomiques (fertilité du sol) de ce substrat pour les jeunes plants. Son utilisation peut s’expliquer par sa fabrication locale, qui le rend économiquement accessible et adaptable aux conditions locales. De même, le recours des pépiniéristes au terreau issu des tas d’ordures fournissant une matière organique accessible et riche en nutriments montre qu’ils font preuve d’une approche économique et écologique. Par ailleurs, l’utilisation du compost résulte de sa production facile et des nombreux programmes de sensibilisation et de formation en agriculture durable qui encouragent les exploitants agricoles à utiliser des solutions de fertilisation naturelles et écologiques. Ces résultats rejoignent ceux de Tokore Orou Mere et al. (2021) qui avaient montré que le bokashi fait partie de substrats qui permettent aux pépiniéristes de produire efficacement des plants d’anacardier de bonne qualité pour satisfaire les besoins des planteurs.

49Les sources d’approvisionnement en eau dominantes au niveau des exploitations de production de plants greffés étaient le forage et les puits. La qualité de l’eau et les coûts de réalisation de forage expliquent la faible utilisation de cette infrastructure par les pépiniéristes les moins professionnels. Cette tendance peut être expliquée par le fait que les puits et forages sont des infrastructures couramment utilisées dans les zones rurales car elles offrent une solution d'irrigation relativement simple et efficace. Ces sources permettent aux pépiniéristes d'approvisionner leurs plantations en eau de manière régulière. Cependant, la faible utilisation du forage par les pépiniéristes moins expérimentés est attribuée à la qualité de l’eau (salée, impureté) et aux investissements initiaux importants en termes de coût d’installation et d’entretien du forage. Cela représente une barrière pour les pépiniéristes moins professionnels, souvent limités par des ressources financières restreintes. Pour ces derniers, les puits, bien que pouvant être moins efficaces en termes de volume d’eau disponible, représentent une alternative moins coûteuse, malgré les problèmes (qualité de l’eau ou saisonnalité) y afférents. Hinnou et al. (2022a) avaient conclu que les pépiniéristes « reconnus » par l’État, donc a priori professionnels, étaient en contact avec les projets et les Agence Territoriales de Développement Agricole (ATDA) qui leur apportaient des appuis techniques et matériels tels que les forages, l’ombrière et les autres équipements de production. En outre, USAID (2016) avait montré que l’alimentation en eau dans la pépinière doit être de qualité et en quantité suffisante tout en évitant les eaux à PH très élevé, les puits tarissables ou les cours d'eau saisonniers. Cela est donc en adéquation avec la professionnalisation de certains pépiniéristes et la modernisation des installations de leur pépinière afin de faciliter l’arrosage des plants. A contrario, le puits constituait la source d’alimentation en eau de près de la moitié des producteurs de plants greffés d’anacardier avec des exploitations très peu modernisées (Hinnou et al., 2022b).

4.2. Capacités managériales et organisationnelles des pépiniéristes

50Les pépiniéristes professionnels développaient plus l’esprit associatif et avaient une capacité managériale plus élevée que leurs pairs. En effet, l’esprit associatif chez les pépiniéristes professionnels découle d’un contexte socio-économique où la coopération est perçue comme un moyen de renforcer leur position sur le marché, d’accéder à des financements et de bénéficier de formations techniques collectives. De même, leur capacité à travailler de manière collective, notamment au sein de groupes ou d’associations de pépiniéristes, est souvent le résultat de la connaissance des avantages (partage de connaissances, mutualisation des ressources et réduction des coûts) d’une telle organisation. Par contre, les pépiniéristes moins expérimentés sont généralement plus isolés dans leur gestion et leurs pratiques, ce qui limite leur capacité à organiser efficacement leur production et à exploiter les avantages d’une telle coopération. Ces résultats corroborent ceux de Sossou et al. (2017) qui ont trouvé que les exploitants agricoles riches et plus riches (caractérisés par une grande superficie de production avec des moyens de production plus ou moins modernisés et un revenu élevé) adhéraient plus aux associations comparativement aux exploitants agricoles pauvres ou vulnérables. En effet, cette appartenance facilite le contact des exploitants agricoles plus professionnels avec les structures d’appui conseil et les projets/programmes et de bénéficier ainsi des formations techniques nécessaires au processus d’acquisition de savoirs sur les innovations (Lambrecht et al., 2014 ; Joshi et al., 2019). Par ailleurs, Hinnou et al. (2022b) ont trouvé que les producteurs de plants greffés considérés comme des professionnels, non seulement disposaient de plus d’outils de gestion mais aussi en assuraient la tenue régulière. En outre, l’approvisionnement des matériaux de greffage (greffons) auprès d’autres pépiniéristes constituait des stratégies d’entraide perçues comme une forme de collaboration et d’organisation du travail relevant de la solidarité (Hermans et al., 2017). Aussi, Hinnou et al. (2022a) avaient conclu que la prise en compte des logiques de portage défini comme un acte d’entraide et de solidarité dans le système semencier d’anacarde améliorera la qualité de matériel végétal mis en place.

4.3. Capacités de financement des unités de production de plants greffés

51L’analyse des capacités d’autofinancement n’avait affiché aucune différence statistique entre les pépiniéristes professionnels et les pépiniéristes moins expérimentés, tandis que les fonds propres investis et le taux de demande de crédit agricole des pépiniéristes professionnels étaient supérieurs à ceux des pépiniéristes moyennement et moins expérimentés. Cela montre que, malgré leur expertise et leur maîtrise technique, les pépiniéristes professionnels n’ont pas une capacité financière plus robuste que leurs homologues moins expérimentés pour autofinancer leurs activités. Cependant, le fait que les pépiniéristes professionnels investissent davantage de fonds propres et demandent plus de crédits agricoles que les pépiniéristes moyennement et moins expérimentés révèle un engagement financier plus important de leur part dans la filière. Cette capacité accrue à mobiliser des fonds (fonds propres et crédit) reflète leur confiance dans la rentabilité à long terme de leur activité. Par contraste, les pépiniéristes moyennement et moins expérimentés montrent une réticence relative à investir autant de fonds propres ou à contracter des crédits. Cela peut être dû à un accès limité aux institutions financières, un manque de confiance dans le potentiel de retour sur investissement ou une faible capacité à gérer les risques financiers. Ces résultats traduisent que les montants de crédits reçus par les pépiniéristes moyennement et moins expérimentés étaient très faibles par rapport à leur chiffre d’affaires, ce qui augmentait leur taux d’autofinancement. Dans ce registre, les grands agriculteurs ont plus accès aux services financiers et non financiers par rapport aux autres catégories (Sossou et al., 2017 ; Adjobo et al., 2020). En effet, les petits exploitants agricoles, généralement pauvres ou vulnérables, ne sont pas capables de satisfaire les conditions imposées (caution solidaire, garanties matérielles ou financières) pour l’obtention du crédit agricole auprès des institutions de microfinance et des banques classiques (Zahm et al., 2015 ; Kokoye et al., 2017 ; Codjo et al., 2020).

5. Conclusions

52Cette recherche a permis de faire la catégorisation et la caractérisation des unités de production de plants greffés d’anacardiers au Bénin. L'analyse de la performance des unités de production des plants greffés s'est basée sur l'évaluation de leurs capacités techniques, managériales, organisationnelles et financières. Les résultats ont montré que les unités de production de plants greffés gérées par les pépiniéristes moyennement et moins expérimentés ne sont pas très différentes du point de vue de leurs capacités technique de production, managériale et organisationnelle. Toutefois, les pépiniéristes moyennement expérimentés présentaient une légère avance dans la maîtrise des techniques de greffage et de quantités de plants greffés produits ces trois dernières années. Cette catégorie avait également une capacité d’autofinancement meilleure que leurs pairs. Par ailleurs, les pépiniéristes professionnels avaient une meilleure performance du point de vue de la capacité de production, de la maîtrise des itinéraires techniques de production des plants, des capacités de gestion des unités de production, du développement de l’esprit associatif et de l’accès aux ressources de production (formation, crédits, équipements et infrastructures). Ces résultats suggèrent une meilleure professionnalisation de l’activité de production de plants greffés d’anacardiers ainsi que l’adoption d’une politique d’intervention ciblée en termes de renforcement des capacités techniques, managériales, organisationnelles et financières des exploitations semencières.

Remerciements

53Les auteurs remercient l’Agence Territoriale de Développement Agricole du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche du Bénin qui a financé la phase de collecte des informations au niveau de l’ensemble des unités de production de plants d’anacardier au Bénin. Ils remercient également tous les acteurs, notamment les pépiniéristes de plants d’anacardier, pour leur disponibilité et la qualité des informations fournies.

Bibliographie

Adjobo O.M.F.R., Yabi J.A. & Gouwakinnou J.Y., 2020. Typologie des exploitations agricoles productrices d’anacarde au Nord et au Centre du Bénin, Glazoué, Tchaourou et Djougou. Afr. Sci., 16(5), 303-316.

Armstrong M., 2012. Armstrong's handbook of human resource management practice. London: Kogan Page Publishers.

Balogoun I. et al., 2014. Caractérisation des systèmes de production à base d’anacardier dans les principales zones de culture au Bénin. Agron. Afr., 26(1), 9-22.

Batamoussi M.H. et al., 2017. Contribution à l’amélioration du taux de réussite du greffage de l’anacardier (Anacardium occidentale) en pépinière dans la commune de Parakou au Nord-Bénin. Int. J. Biol. Chem. Sci., 11(5), 2270-2276, doi.org/10.4314/ijbcs.v11i5.25

Bello O.D., 2018. Effect of climate change, genotype-environment (GxE) interaction and adaptation strategies on cashew (Anacardium occidentale L.) cultivars productivity in Benin. Thèse de doctorat unique en Sciences Agronomiques : Faculté des Sciences Agronomiques, Université d’Abomey-Calavi, Cotonou (Bénin).

Boulan H., 2015. Le questionnaire d’enquête. Les clés d’une étude marketing ou d’opinion. Paris : Dunod.

Camara A., Dieng A. & Mergeai G., 2018. Analyses prospectives des possibilités d’amélioration durable des performances des exploitations agricoles de l’Ouest du Bassin Arachidier du Sénégal : cas des producteurs de Jatropha (Jatropha curcas L.). Tropicultura, 36(4), 658-672, doi.org/10.25518/2295-8010.389

Chatterjee S., 2015. Matrix estimation by universal singular value thresholding. Ann. Stat., 43(1), 177-214, doi.org/10.1214/14-AOS1272

Codjo V., Zannou A. & Biou G., 2020. Déterminants socio-économiques de l’utilisation des pratiques de pêche destructives des ressources halieutiques du lac Toho au Bénin. Int. J. Biol. Chem. Sci., 14(8), 2670-2683, doi.org/10.4314/ijbcs.v14i8.2

Daniels M.C., 2016. Guide de l’utilisateur de l’OCAT (outil d’évaluation des capacités organisationnelles, Organizational Capacity Assessment Tool). Version 2.0, janvier 2016. The Cash Learning Partnership, https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/calp-ocat-user-guide-fr-web.pdf, (10/02/2025).

De Rham C.,1980. La classification hiérarchique ascendante selon la méthode des voisins réciproques. Cah. Anal. Données, 5(2), 135-144.

DSA (Direction de la Statistique Agricole), 2020. Les chiffres de la campagne agricole 2019-2020 et les perspectives de la campagne agricole 2020-2021, fiche sur les statistiques. Cotonou : DSA.

ENABEL, 2022. Rapport final. Programme d’appui au développement des filières agricoles PROFI. Bruxelles : Agence belge de développement, https://www.diplomatie.be/oda/70003_ENABEL_FIN_REPORT_BEN1302811_PROFI_Rapport_final_Version_Finale.pdf, (10/02/2025).

Eteka A.C. & Faaki V.A., 2017. Étude diagnostique sur les contraintes et les opportunités à l’accès aux intrants dans les maillons de production et de transformation au Bénin. Document de travail, rapport final. Cotonou : DEDRAS-ONG.

Hermans F. et al., 2017. Social network analysis of multi-stakeholder platforms in agricultural research for development: opportunities and constraints for innovation and scaling. PLoS ONE, 12(2), e0169634, doi.org/10.1371/journal.pone.0169634

Hinnou C.L. et al., 2022a. Marchés et logiques d’acteurs dans le système semencier de l’anacarde au Bénin. Afr. Crop Sci. Soc., 30(4), 415-427, doi.org/https://dx.doi.org/10.4314/acsj.v30i4.2

Hinnou C.L., Agbotridja V.D., Coco A.K.U. & Sossou R., 2022b. Déterminants de la rentabilité de la production de plants greffes d’anacardier au Bénin. Afr. J. Food Agric. Nutr. Dev., 22(9), 21568-21595, doi.org/10.18697/ajfand.114.21295

Issaka H., Sitou L., Rabe M.M. & Boukary B.I., 2021. Caractérisation des exploitations agricoles familiales productrices du mil et leur niveau de résilience dans la bande sud du Niger. IOSR J. Agric. Vet. Sci., 14(7), 5-16, doi.org/10.9790/2380-1407010516

Jim F., 2022. Projet PRO-Cajou en Afrique de l’Ouest. Série de politiques sur le cajou 2022. Étude 1/4. L’efficacité de la politique et de la réglementation dans le secteur de la noix de cajou 2008-2022. Document de travail.

Joshi A., Kalauni D. & Tiwari U., 2019. Determinants of awareness of good agricultural practices (GAP) among banana growers in Chitwan, Nepal. J. Agric. Food Res., 1, 100010, doi.org/10.1016/j.jafr.2019.100010

Kodjo S., N’Djolossè K., Maliki R. & Tandjiékpon M.A., 2016. Improved cashew planting material production in Benin, a case study of new grafting process. Int. J. Environ. Eng., 3, 11-15.

Kokoye S.E.H. et al., 2017. Economics of soil conservation practices in Northern Haiti. Trop. Agric., 94(1), 42-58, doi.org/10.1051/nss/2010032

Kouakou C.K. et al., 2017. Sélection de clones d’anacardier (Anacardium occidentale L.) de Côte d’Ivoire pour la qualité de la noix. In : Actes du Colloque International d’Échanges Scientifiques sur l’Anacarde (CIESA), Intensification agroécologique de la production et de la transformation du cajou en Afrique : problématique – acquis scientifiques et technologiques – perspectives, 27-29 octobre 2017, Grand Bassam, Côte d’Ivoire. Gembloux, Belgique : Les Presses universitaires de Liège – Agronomie, 18-29, https://presses.uliege.be/produit/intensification-agro-ecologique-de-la-production-et-de-la-transformation-du-cajou-en-afrique/, (10/02/2025).

Lambrecht I., Vanlauwe B., Merckx R. & Maertens M., 2014. Understanding the process of agricultural technology adoption: mineral fertilizer in eastern DR Congo. World Dev., 59, 132-146.

Lipe M.G. & Salterio S.E., 2000. The balanced scorecard: judgmental effects of common and unique performance measures. Accounting Rev., 75, 283-298, doi.org/10.2308/accr.2000.75.3.283

MAEP (Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche), 2017. Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole (PSDSA) 2025 et Plan National d’Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle PNIASAN 2017 - 2021. Cotonou : MAEP.

MAEP (Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche), 2020. Rapport de performance du Secteur Agricole – Gestion 2019. Rapport d’activité. Cotonou : MAEP.

Mingoti S. & Felix N., 2009. Implementing bootstrap in Ward’s algorithm to estimate the number of clusters. Rev. Eletrônica Sist. Gest., 4, 89-107, doi.org/ 10.7177/sg.2009.V4N2A1

N’Djolossè K. et al., 2019. Agro-morphological characterization of preselected cashew (Anacardium occidentale L.) mother trees in Benin farmer’s plantations. J. Agric. Environ. Int. Dev., 113(1), 17-34, doi.org/10.12895/jaeid.20191.841

N'Djolossè K. et al., 2020. Performances agronomiques des arbres-mères d’anacardiers (Anacardium occidentale L.) sélectionnés dans les plantations paysannes au Bénin. Int. J. Biol. Chim. Sci., 14(5), 1536-1546, doi.org/10.4314/ijbcs.v14i5.4

PACOFIDE, 2022. Projet d’Appui à la Compétitivité des Filières Agricoles et à la Diversification des Exportations : rapport de recensement des plantations installées et réhabilitées au titre de la campagne 2021. Cotonou : MAEP.

Palei S., Dasmohapatra R., Samal S. & Rout G.R., 2019. Cashew nut (Anacardium occidentale L.) breeding strategies. In: Al-Khayri J.M., Jain S.M. & Johnson D.V. (eds). Advances in plant breeding strategies: nut and beverage crops, vol. 4, 77-104, doi.org/10.1007/978-3-030-23112-5_4

Rabe M.M. et al., 2022. Caractérisation et typologie des exploitations agricoles dans le Sud-Est du Niger. Rev. Marocaine Sci. Agron. Vét., 10(2), 299-305.

Salifou M.I. & Masawe P.A.L., 2018. Guide on developing cashew varieties and improved planting materials. Accra: GIZ/ComCashew.

Shukla R. et al., 2019. Farmer typology to understand differentiated climate change adaptation in Himalaya. Sci. Rep., 9, 20375, doi.org/10.1038/s41598-019-56931-9

Sossou C.H., Lebailly P. & Hinnou C.L., 2017. Essai de typologie des exploitations agricoles axée sur le financement de la production agricole au Bénin. Bull. Rech. Agron. Bénin, décembre 2017, 25-40.

Sossou C.H., Adékambi S.A., Codjo V. & Houedjofonon E., 2021. Typologie des exploitations agricoles : caractérisation et accès aux services agricoles au Bénin (Afrique de l’Ouest). Int. J. Biol. Chem. Sci., 15(3), 1191-1207.

Tokore Orou Mere S.B.J. et al., 2021. Effets des substrats sur la dynamique de croissance des plantules d’anacardier en pépinière. Afr. Sci., 19(4), 1-13.

Ton P., Hinnou L.C., Yao D. & Adingra D., 2018. Value chain analysis of cashew nut processing in West Africa - Benin and Cote d'Ivoire, final report. The Hague, The Netherlands: Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI), Ministry of Foreign Affairs.

USAID, 2016. Gestion des pépinières et techniques de propagation des arbres fruitiers et forestiers. Manuel destiné aux Agents Prestataires de Services Pépiniéristes et Techniciens. Washington, DC : USAID.

Yabi I., Yabi B.F. & Dadegnon S., 2013. Diversité des espèces végétales au sein des agro-forêts à base d’anacardier dans la commune de Savalou au Bénin. Int. J. Biol. Chem. Sci., 7(2), 696-706.

Zahm F.A. et al., 2015. Agriculture et exploitation agricole durables : état de l’art et proposition de définitions revisitées à l’aune des valeurs, des propriétés et des frontières de la durabilité en agriculture. Innovations Agron., 46, 105-125, doi.org/10.15454/1.462267742270331E12