- Accueil

- Volume 29 (2025)

- Numéro 3

- Stocks de carbone des agroforêts de cacaoyers et de caféiers dans les savanes humides du Cameroun

Visualisation(s): 0 (0 ULiège)

Téléchargement(s): 0 (0 ULiège)

Stocks de carbone des agroforêts de cacaoyers et de caféiers dans les savanes humides du Cameroun

Document(s) associé(s)

Version PDF originaleRésumé

Description du sujet. Les agroforêts à base de cacaoyers et de caféiers occupent une place importante dans le paysage agricole des savanes humides mais leur rôle face aux changements climatiques demeure peu reconnu. Pourtant, le programme REDD+ (Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts) reconnaît le rôle important de l’agroforesterie.

Objectifs. Cette étude vise à évaluer la contribution des agroforêts de cacaoyers et de caféiers des savanes humides camerounaises à la régulation du climat.

Méthodologie. Cette étude a comparé les stocks de carbone entre les pools de séquestration, les types d’agroforêts et les altitudes. Les équations allométriques ont permis d’estimer la biomasse des arbres vivants, des bois morts et du sol dans 82 placettes (60 m x 40 m) réparties dans les agroforêts cacaoyères, caféières et mixtes sur trois altitudes ([400-800 m[, [800-1 200 m[ et [1 200-1 600 m[). Le test de Tukey (5 %) a été utilisé pour séparer les moyennes et le test de Pearson pour vérifier les corrélations entre les variables.

Résultats. Les stocks de carbone ont varié entre les arbres vivants (85,84 ± 42,58 t C·ha-1) et les bois morts (21,89 ± 31,65 t C·ha-1), entre les agroforêts de cacaoyers (177,57 ± 35,71 t C·ha-1) et les agroforêts mixtes (182,96 ± 53,51 t C·ha-1), entre l’altitude 2 (198,92 ± 47,63 t C·ha-1) et l’altitude 3 (155,81 ± 24,16 t C·ha-1). Les valeurs écologiques variaient entre les agroforêts de cacaoyers (3 875 684,01 ± 779 445,55 FCFA·ha-1) et les agroforêts mixtes (3 993 441,95 ± 1 167 999,84 FCFA·ha-1), entre l’altitude 2 (4 341 640,62 ± 1 039 574,77 FCFA·ha-1) et l’altitude 3 (3 400 708,28 ± 527 332,31 FCFA·ha-1).

Conclusions. Les agroforêts de cacaoyers et de caféiers des savanes humides camerounaises pourraient être valorisées comme des modèles de systèmes agricoles qui contribuent efficacement à l’afforestation des zones de savanes et à l’atténuation des changements climatiques. Leur promotion devra cependant tenir compte des besoins des populations des zones de savanes pour éviter que l’afforestation de ces milieux constitue à long terme un obstacle à leur épanouissement.

Abstract

Carbon stocks of cocoa and coffee agroforests in the humid savannas of Cameroon

Description of the subject. Cocoa- and coffee-based agroforests occupy an important place in the agricultural landscape of the humid savannas, but their role in relation to climate change remains poorly recognized. However, the program REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation) acknowledges the significant role of agroforestry.

Objectives. This study aims to evaluate the contribution of cocoa and coffee agroforests in the Cameroonian humid savannas to climate regulation.

Method. This study compared carbon stocks among sequestration pools, agroforest types, and altitudes. Allometric equations were used to estimate the biomass of living trees, deadwood, and soil across 82 plots (60 m x 40 m) distributed within cocoa, coffee, and mixed agroforests at three altitudes ([400–800 m[, [800–1,200 m[, and [1,200–1,600 m[). Tukey’s test (5%) was used to separate means, and Pearson’s test to verify correlations between variables.

Results. Carbon stocks varied between living trees (85.84 ± 42.58 t C·ha⁻¹) and deadwood (21.89 ± 31.65 t C·ha⁻¹), between cocoa agroforests (177.57 ± 35.71 t C·ha⁻¹) and mixed agroforests (182.96 ± 53.51 t C·ha⁻¹), and between altitude 2 (198.92 ± 47.63 t C·ha⁻¹) and altitude 3 (155.81 ± 24.16 t C·ha⁻¹). Ecological values ranged between cocoa agroforests (3,875,684.01 ± 779,445.55 FCFA·ha⁻¹) and mixed agroforests (3,993,441.95 ± 1,167,999.84 FCFA·ha⁻¹), and between altitude 2 (4,341,640.62 ± 1,039,574.77 FCFA·ha⁻¹) and altitude 3 (3,400,708.28 ± 527,332.31 FCFA·ha⁻¹).

Conclusions. Cocoa and coffee agroforests in the Cameroonian humid savannas could be promoted as models of agricultural systems that effectively contribute to afforestation of savanna areas and climate change mitigation. However, their promotion should consider the needs of the savanna populations to prevent afforestation from becoming a long-term obstacle to their development.

Table des matières

Reçu le 9 mai 2024, accepté le 26 mars 2025, mis en ligne le 1 septembre 2025.

Cet article est distribué suivant les termes et les conditions de la licence CC-BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr)

1. Introduction

1Les forêts s’étendent sur 4,06 milliards d’hectares à travers le monde. Grâce à la richesse et à la diversité de la flore et de la faune, plus de 1,6 milliards de personnes en dépendent directement (FAO, 2020). La FAO (2024) comptabilise près 6 milliards d’utilisateurs de produits forestiers (hors bois). L’Afrique possède 20 % des superficies forestières mondiales qui assurent la survie d’au moins deux tiers de sa population. Malheureusement, ces forêts subissent d’énormes pressions au niveau des ressources qu’elles détiennent depuis plusieurs décennies. Le taux mondial de déforestation a atteint 0,22 % depuis les années 2000 (Eba’a et al., 2022). En Afrique, FAO & PNUE (2020) estiment que près de 4,4 millions d’hectares de forêts sont dévastés chaque année. Au Cameroun, les forêts couvraient 22,5 millions d’hectares en 1990 et elles ont décru au point d’atteindre 20,34 millions d’hectares en 2020 (FAO, 2020).

2La conséquence directe de cette diminution des surfaces forestières a été l’augmentation de la température d’environ 1 °C entre 1880 et 2017 (IPBES, 2018), principalement due à l’augmentation des gaz à effets de serre (GES) dans l’atmosphère. Parmi les facteurs responsables de la déforestation, l’agriculture représente 23 % des émissions mondiales totales des GES (GIEC, 2020) et est à l’origine de 75 % de la déforestation en Afrique (FAO, 2021).

3Pourtant, l’Afrique est considérée comme l’une des zones où la végétation peut fortement contribuer à la réduction des émissions de GES grâce à la séquestration du carbone (Moumouni et al., 2017). Ces auteurs ont porté une attention particulière aux capacités de fixation de carbone des forêts et des savanes tropicales, comme dans les savanes humides du Cameroun. Dans cette zone géographique, le reboisement des massifs forestiers et l’agroforesterie ont contribué à l’augmentation d’environ un tiers du couvert forestier en Afrique de 2011 à 2019 (FAO & PNUE, 2020).

4En effet, le Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) avait déjà prédit que l’agroforesterie tropicale participerait à elle seule à 40 % de la séquestration du carbone à l’échelle planétaire à partir de 2010 (GIEC, 2001). Cette prévision était supportée aussi par la mise en place de l’éligibilité des systèmes agroforestiers au programme REDD+ à la 21è Conférence des Parties, tenue à Paris en 2015 (Tsayem et al., 2015). Les pratiques agricoles liées aux systèmes agroforestiers ont été identifiées dans les savanes humides du Cameroun depuis les années 1920 grâce à l’introduction du caféier par les colons français. Suivi par le cacaoyer, le caféier avait colonisé la région en donnant une valeur marchande aux terres et constituait 70 % de la production nationale du café dans l’Ouest du Cameroun (Kuété, 2008). Le caféier et le cacaoyer ont soutenu l’économie camerounaise pendant plusieurs décennies au point de représenter 80 % des exportations nationales hors pétrole jusqu’à la crise des années 1980 qui obligea l’État camerounais à libéraliser les filières d’exportations (Fongang Fouepe, 2008). Cette libéralisation a conduit à l’abandon des systèmes agroforestiers et au remplacement de ceux-ci par des systèmes vivriers et maraichers (Tchékoté, 2012). En raison de la diminution des superficies agroforestières, les populations ont surexploité les ressources du milieu naturel, ce qui a impacté négativement la biodiversité et sa capacité à séquestrer le carbone. Ces facteurs pourraient d’ailleurs expliquer les résultats d’autres études qui ont révélé que les savanes tropicales semi-arides avaient un bilan de carbone négatif (-5 %) (Brandt et al., 2018). En 2021, l’Union européenne annonçait qu’elle n’autoriserait l’accès à son marché qu’au cacao et au café produits sur des parcelles non déforestées (Commission staff working document impact assessment, 2021). L’agroforesterie apparaît donc comme une stratégie alternative pouvant contribuer à ralentir la déforestation et à atténuer les effets néfastes des changements climatiques (Torquebiau, 2024), comme cela a été le cas en Afrique sub-saharienne où le couvert végétal a augmenté d’un tiers entre 2011 et 2019 (FAO & PNUE, 2020). L’agroforesterie permettrait par ailleurs à des millions de personnes d’échapper à la pauvreté, à la faim et de souffrir moins de la dégradation de l’environnement si l’accent y était mis davantage par les États (Buttoud, 2013).

5Dans le but de repositionner le Cameroun sur le marché mondial du cacao et du café et réduire la pauvreté en milieu rural, l’État camerounais, à travers le DSRP (Document Stratégique pour la Réduction de la Pauvreté), avait relancé les cultures de cacao et de café en 2003 (République du Cameroun, 2003 ; République du Cameroun, 2020).

6Les producteurs des savanes humides de l’Ouest-Cameroun ont favorablement accueilli ce projet en mettant en valeur de nouvelles parcelles et en étendant les parcelles existantes. Certains producteurs ont créé de nouveaux types de systèmes agroforestiers (SAFs), associant cacaoyer et caféier dans la même parcelle (Azaou, 2024). Le rapport diagnostic sur l’agriculture dans la région de l’Ouest-Cameroun a révélé que quinze ans après la relance, les SAFs cacaoyers et caféiers occupent aujourd’hui 48 % des superficies agraires de la région (SRADDT-Ouest-MINEPAT, 2018). En prenant l’exemple de Baleng, l’analyse de l’occupation des sols entre 1980 et 2016 dans la région montre qu’en 1980, les sols étaient dominés majoritairement par le bocage, les jardins de cases et les reliques de savanes jusqu’à devenir dominés majoritairement en 2016 par l’agriculture de sous-bois, c’est-à-dire par les systèmes agroforestiers (Kuété et al., 2021). La relance des cultures du cacao et du café dans la région a ainsi doté ces savanes de capacités de séquestration du carbone plus importantes qui devraient être estimées afin de valoriser leur contribution dans la régulation du climat et donc leur éligibilité au programme REDD+.

7Les travaux de Mohan & Ramachandran (2011) avaient révélé que la biomasse aérienne seule de tous les systèmes agroforestiers du monde permet de séquestrer entre 0,29 et 15 t C·ha-1·an-1. Les études de Sunaryathy et al. (2015) en Indonésie ont montré que le potentiel de séquestration du carbone de la biomasse aérienne des palmiers à huile, souvent présents dans les agrosystèmes, varie de 5,84 kg·arbre-1 à près d’une tonne (823,50 kg·arbre-1) entre 1 et 20 ans d’âge. Les travaux de Nijmeijer et al. (2019) effectués dans les agroforêts de cacaoyers de la zone de transition forêts-savanes du Centre-Cameroun ont démontré que les SAFs cacaoyers, qui ont remplacé les savanes du Centre-Cameroun, améliorent leur capacité à séquestrer le carbone et augmentent les stocks moyens de la biomasse aérienne seule à 72 t C·ha-1 après 72 ans.

8Selon Côte et al. (2019), l’installation des systèmes agroforestiers dans les zones à faible stockage de carbone devrait être privilégiée car cette stratégie améliorerait leur capacité à séquestrer le carbone. Dans ce sens, les SAFs cacaoyers et caféiers installés dans les savanes humides de l’Ouest-Cameroun contribuent fortement à la séquestration du carbone. Les travaux antérieurs sur les agroforêts dans la région de l’Ouest-Cameroun ont cependant majoritairement porté sur les crises foncières (Djoukeng et al., 2016). D’autres études se sont intéressées aux différentes mutations agricoles après la crise caféière des années 1980 (Fongang Fouepe, 2008 ; Kuété, 2008 ; Tchekoté, 2012). Les études menées sur l’évaluation des stocks de carbone se sont limitées pour la plupart aux agroforêts de caféiers (Fogaing et al., 2020 ; Moundjeu et al., 2021 ; Atoupka et al., 2023), alors que la relance du cacao et du café dans ces savanes a incité les producteurs à adopter la cacaoculture, à créer des agroforêts de cacaoyers et mixtes en contribuant à l’extension du couvert végétal et, par conséquent, à la séquestration de carbone.

9L’objectif de cette étude a été d’évaluer la contribution des agroforêts de cacaoyers et de caféiers des savanes humides de l’Ouest-Cameroun à la régulation du climat. Au regard des études de Gonmadje et al. (2017) qui ont démontré que l’altitude influence significativement la capacité des écosystèmes à stocker le carbone, nous avons posé comme hypothèse principale que la contribution des agroforêts de cacaoyers et de caféiers des savanes humides de l’Ouest-Cameroun à la régulation du climat est fonction de plusieurs facteurs tels que les groupes d’espèces, les pools de séquestration de carbone, les types d’agroforêts et le gradient d’altitude.

2. Matériel et méthodes

2.1. Zone d’étude

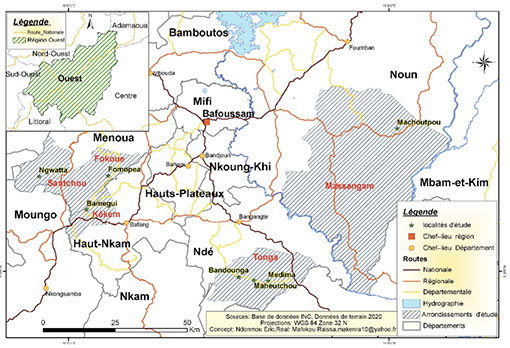

10La présentation de la zone d’étude est basée sur les travaux de Morin (1994), Temgoua et al. (2011) et Ngouffo (2014). Cette étude a été menée dans les savanes humides de l’Ouest-Cameroun dans les départements du Haut-Nkam, de la Menoua, du Noun et du Ndé, entre 5°458,992 et 4°962,48 de latitude nord-sud et 11°023,305 et 9°896,83 de longitude est-ouest (Figure 1). La température moyenne annuelle de cette zone géographique s’élève à 20 °C. Les sols sont de type ferralitique pour la plupart et dérivés du socle basaltique. La zone se caractérise notamment par des sols fertiles provenant du volcanisme récent. Sur les sols relativement uniformes développés sur des latérites épaisses prospère une végétation dont la physionomie et la répartition dépendent de l’altitude, de l’exposition, de la pression démographique et des facteurs pédologiques. La superficie de la région est d’environ 13 892 km² et abrite plus de 1 720 047 habitants en 2005, d’après les données du dernier recensement général de la population par le BUCREP (Bureau du Recensement Général de la Population Camerounaise). La population, plus investie dans les activités agro-pastorales et commerciales, a vu sa densité presque doubler en 2005, passant de 74,5 à 123,8 habitants·km².

Figure 1. Zone d’étude — Study area.

11Avant la colonisation, les populations de cette région se livraient à l’agriculture ainsi qu’à l’élevage et avaient également établi une puissante industrie sidérurgique fondée sur les ressources en kaolin, en fer, en bois d’œuvre (construction, artisanat) et en bois de chauffe, etc. Ces activités expliquent la profonde dégradation du couvert végétal, comme le montre particulièrement la forêt semi-décidue dans les départements de la Menoua et de la Mifi et les savanes ou prairies de Bamoun.

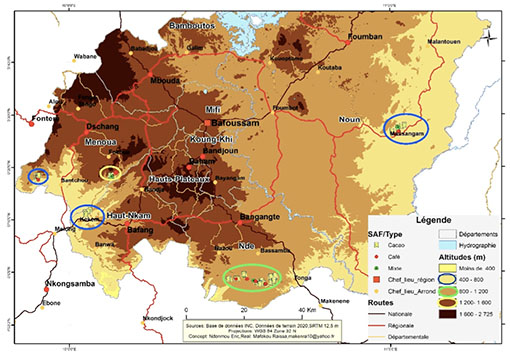

12Sept villages au total ont été retenus comme sites d’études dans lesquels les données ont été collectées : Bamengui (arrondissement de Kékem), Ngwatta (arrondissement de Santchou), Machoutpou (arrondissement de Massangam), Medima, Maheutchou et Bandounga (arrondissement de Tonga) et Fomopea (arrondissement de Fokoué) (Figure 2). Le choix de ces villages repose sur la présence à la fois des agroforêts de cacaoyers, des agroforêts de caféiers et des agroforêts mixtes (à base de cacaoyer et de caféier).

Figure 2. Agroforêts échantillonnées — Agroforest systems sampled.

2.2. Collecte et analyse des données

13Collecte des données. Les placettes principales de 60 m × 40 m ont été installées dans chaque parcelle échantillonnée pour l’inventaire des espèces et la mesure à 1,30 m du sol des paramètres dendrométriques des arbres au diamètre à hauteur de référence supérieur ou égal à 30 cm (Dhr ≥ 30 cm) (Figure 3). Sous les placettes principales ont été installées les placettes secondaires de 40 m × 20 m pour inventorier et mesurer, à 30 cm du sol, les paramètres dendrométriques des arbustes au diamètre inférieur à 30 cm (30 cm ˂ Dhr > 5 cm) (Hairiah et al., 2010). Les bananiers ont été mesurés à 50 cm du sol. Ces diamètres ont été mesurés à l’aide d’un double-décamètre.

Figure 3. Mesure du diamètre d’un Elaeis guineensis dans une agroforêt de cacaoyers à Medima — Diameter measurement of an Elaeis guineensis in a cocoa agroforest in Medima.

14Ensuite, les paramètres des bois morts (debout et couchés) dans toute la placette principale de 60 m × 40 m ont été collectés suivant les méthodes utilisées par Deuffic et al. (2016) et Enock et al. (2017). Cependant, seuls les bois morts debout au diamètre supérieur ou égal à 7,5 cm ont été mesurés. Un morceau de bois mort couché n’était mesuré que si et seulement si plus de 50 % du bois mort se trouvait au-dessus du sol et lorsque son diamètre était supérieur à 2,5 cm, comme présenté dans la figure 4.

Figure 4. Mesure du diamètre d’un bois mort couché dans une agroforêt de caféiers à Bamengui — Diameter measurement of a lying dead wood in a coffee agroforest in Bamengui.

15Le modèle oblique a été utilisé pour échantillonner le sol (le premier échantillon à l’angle 1 de la placette, le second au centre et le troisième à l’angle 3) mais lorsque la pente était considérable (+ 10 %), le modèle linéaire a été utilisé (du sommet de la pente à la base, les points d’échantillonnage sont parallèles les uns aux autres). La pente a été calculée par la formule : hauteur de la pente/largeur de la pente) x 100. Le nombre d’échantillons du sol a cependant été adapté au standard d’échantillonnage néerlandais qui préconise minimum quatre points d’échantillonnage pour une superficie d’1 ha (Pellet & Laville-Timsit, 1993).

16Dans la présente étude, trois échantillons de sols perturbés ont été collectés par placette de 2 800 m² installée. Par souci d’obtention des informations réelles, les échantillons perturbés collectés à la profondeur 0-30 cm ont été composés (mélangés). Quarante-deux échantillons composites au total ont été obtenus, séchés à l’ombre pendant quelques jours et emportés au laboratoire où ils ont subi un séchage dans une étuve ventilée à 35° C pendant 24 h. Ils ont été ensuite émiettés à l’aide d’un mortier et d’un pilon en porcelaine, puis passés dans un tamis en inox à mailles de 2 mm. La terre fine (< 2 mm) a été utilisée pour les analyses. Le pourcentage du carbone organique (CO) a ensuite été calculé par la formule développée dans l’équation :

17% CO = 4(V0 – V) x 100/V0.Pe

18avec V0 : volume de FeSO4.7H2O (sulfate ferreux) ajouté au témoin, V : volume de FeSO4.7H2O ajouté à l’échantillon, Pe : prise d’essais (0,5 g de sol).

19Les échantillons de sol non perturbés ont été prélevés au moyen d’un cylindre métallique de 100 cm3 pour déterminer les densités apparentes. Ils ont été pesés à l’état humide puis séchés à l’étuve à 105 °C jusqu’à l’obtention d’une masse constante et pesés pour déterminer la masse sèche du sol. La hauteur du tuyau et son diamètre ayant été mesurés, ils ont permis de calculer le volume du sol déterminé par la formule développée dans l’équation :

20V = π x (r x r) x H

21avec V : volume de l’anneau (cm3) ; r : rayon du cylindre ; H : hauteur du cylindre.

22La densité apparente a été calculée grâce à l’équation :

23Da = Ms/V (Heuscher et al., 2005)

24avec Da : densité apparente (g·cm-3), Ms : masse sèche et V : volume du sol.

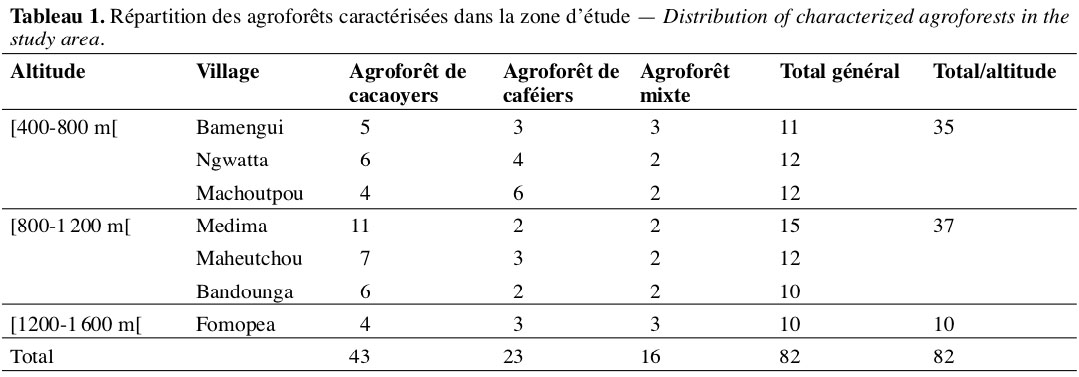

25Le tableau 1 révèle que 82 agroforêts ont été caractérisées dont 43 agroforêts de cacaoyers, 23 agroforêts de caféiers et 16 agroforêts mixtes ; 35 agroforêts ont été caractérisées à l’altitude 1 [400 m-800 m[, 37 à l’altitude 2 [800 m-1 200 m[ et 10 à l’altitude 3 [1 200 m-1 600 m[.

26Analyse et traitement des données

27Estimation des densités. La densité d’une espèce est le nombre d’individus de cette espèce à l’hectare. Elle est déterminée par l’équation :

28D = n/S

29avec D : densité (nombre d’individus·ha-1) ; n : nombre d’individus d’une espèce présents sur la surface considérée ; S : surface considérée (ha).

30Estimation des biomasses. Pour estimer les biomasses aériennes (BA) des arbres, les équations allométriques de Chave et al. (2014) ont été utilisées pour le Theobroma cacao et d’autres ligneux, celles de Brown & Pearson (2005) pour Elaeis guineensis, celles de Hairiah et al. (2010) pour Musa sp. et celles de Arifin (2001) pour Coffea var robusta et Coffea var arabica.

31Pour les espèces dont les densités spécifiques n’étaient pas connues, la valeur par défaut de la densité spécifique du bois pour les forêts d’Afrique tropicale (0,58 g·cm-3) a été utilisée.

32La biomasse souterraine (BS) a été déterminée par l’équation :

33BS = BA x R/t (GIEC, 2006)

34avec BS : biomasse souterraine (kg) ; BA : biomasse aérienne (kg) ; R : constante du ratio d’enracinement = 0,24.

35La biomasse totale (BT) a été déterminée par l’équation :

36BT = BA + BS (GIEC, 2006).

37La biomasse des bois morts debout et couchés a été déterminée par l’équation :

38MS = V x 0,47

39avec MS : masse sèche ; V : volume du bois mort (cm3) (Enock et al., 2017).

40Estimation des stocks de carbone. Les stocks de carbone des arbres ont été estimés selon l’équation :

41C = BT x 0,47 (GIEC, 2007)

42avec C : carbone (t C·ha-1), BT : Biomasse totale ; 0,47 : constante.

43Les stocks de carbone des bois morts ont été estimés grâce à l’équation :

44CBM = MS x 0,5

45avec CBM : carbone du bois mort (t C·ha-1), MS : masse sèche du bois mort et 0,5 : constante.

46Les stocks de carbone du sol ont été estimés suivant l’équation :

47Cs = C (mg·g-1 sol) x Da x p (Poeplau et al., 2017)

48avec Cs : carbone du sol, C (mg·g-1 sol) : carbone organique, Da : densité apparente calculée selon la méthode de Heuscher et al. (2005), p : profondeur du sol.

49Estimation des valeurs écologiques. Les valeurs écologiques représentent dans cette étude les valeurs financières dont les populations pourraient bénéficier via des mécanismes de payement des services écosystémiques grâce aux stocks de carbone séquestrés par leurs systèmes agroforestiers. Les stocks de carbone totaux estimés de tous les pools de séquestration (arbres + bois mort + sol) ont été convertis en tonne de CO2-Équivalent en utilisant le ratio 44/12, soit 3,67. Les stocks de carbone estimés ont donc été convertis en CO2-Équivalent à travers l’équation :

50CO2-Équivalent = C x 3,67.

51Les valeurs financières du carbone (VFC) ont été estimées en multipliant les valeurs du CO2.-Équivalent par le prix de la tonne de carbone des forêts et autres systèmes d’utilisation des terres, fixé par Ecosystem Market Place (EMP) dans son rapport 2024 (Procton, 2024) à la valeur de 9,7 USD·t CO2-Équivalent. Ces valeurs ont été déterminées grâce à l’équation :

52VFC = CO2-Éq x 9,7 USD x 611,84 FCFA

53avec VFC : valeur financière du carbone (FCFA·ha-1), CO2-Éq : CO2-Équivalent, 1 USD étant égal à 611,84 FCFA au moment de la conversion.

54Les données ont été traitées avec le tableur Excel 2019 et les analyses multivariées ont été effectuées avec le logiciel SPSS v.23 en utilisant le test de Tukey au seuil de 5 % (p = 0,05) pour comparer les moyennes des variables.

55Le test de Pearson au seuil de 5 % a permis de vérifier les corrélations entre les stocks de carbone et les différents facteurs (densités, pools de séquestration, types d’agroforêts et altitudes).

56Elles ont été analysées en fonction des groupes d’espèces identifiées dans les parcelles, des types de systèmes agroforestiers et des altitudes.

57Les groupes d’espèces étaient constitués des espèces conservées (espèces trouvées par les producteurs dans le milieu naturel et laissées par ceux-ci dans les parcelles pendant la mise en valeur des parcelles), des espèces intégrées (espèces introduites dans les parcelles par les producteurs) et des composantes principales (caféier/cacaoyer).

3. Résultats

3.1. Les densités

58Les densités moyennes des SAFs à base de cacaoyers et de caféiers des savanes humides de la région de l’Ouest-Cameroun étaient de 1 838 individus·ha-1.

59Elles variaient cependant entre les groupes d’espèces, les villages, les types de SAFs et les altitudes.

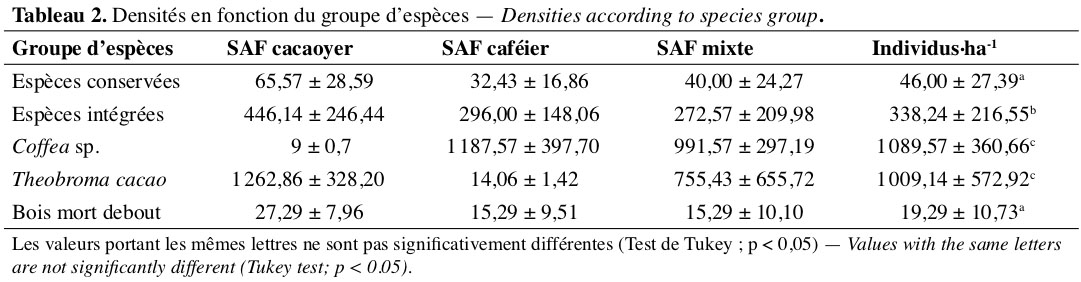

60En fonction des groupes d’espèces, le tableau 2 montre que les densités augmentaient des bois morts debout (19,29 ± 10,73 individus·ha-1) vers les Coffea sp. (1 089,57 ± 360,66 individus·ha-1). Les différences significatives ont été observées (p < 0,05).

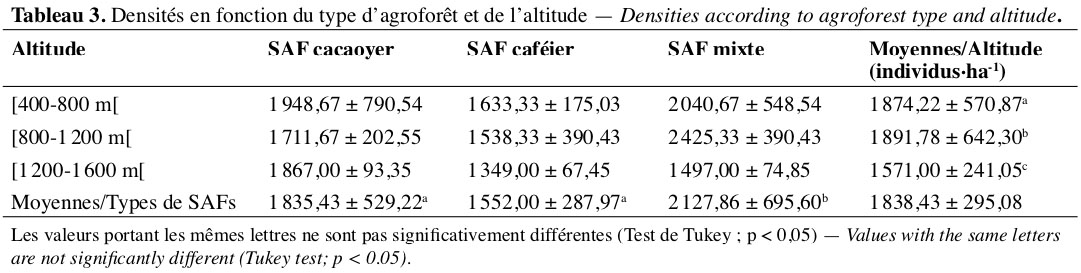

61En fonction des types de SAFs, le tableau 3 indique que les densités augmentaient des SAFs caféiers (1 552,00 ± 287,97 individus·ha-1) vers les SAFs mixtes (2 127,86 ± 695,60 individus·ha-1). Le test de Tukey (p < 0,05) a révélé les différences hautement significatives entre les densités des trois différents types de SAFs de la région (sig = 0,000).

62En fonction des altitudes, les densités augmentaient légèrement de l’altitude 1 [400-800 m[ (1 874,22 ± 570,87 individus·ha-1) vers l’altitude 2 [800-1 200 m[ (1 891,78 ± 642,30 individus·ha-1) (Tableau 3). Elles décroissaient à l’altitude 3 [1 200-1 600 m[ (1 571,00 ± 241,05 individus·ha-1). Le test de Tukey (p < 0,05) a montré les différences significatives entre les densités de l’altitude 3 et celles des altitudes 1 et 2 (sig = 0,000). Le test de Pearson a révélé les corrélations significatives entre les densités et les différents groupes d’espèces identifiées (sig = 0,041) au seuil de 5 %, entre les densités et les types de SAFs (sig = 0,099) au seuil de 10 %.

3.2. Les biomasses

63Les valeurs globales de biomasse des systèmes agroforestiers caféiers et cacaoyers des savanes humides de l’Ouest-Cameroun étaient d’environ 384,64 ± 134,01 t·ha-1.

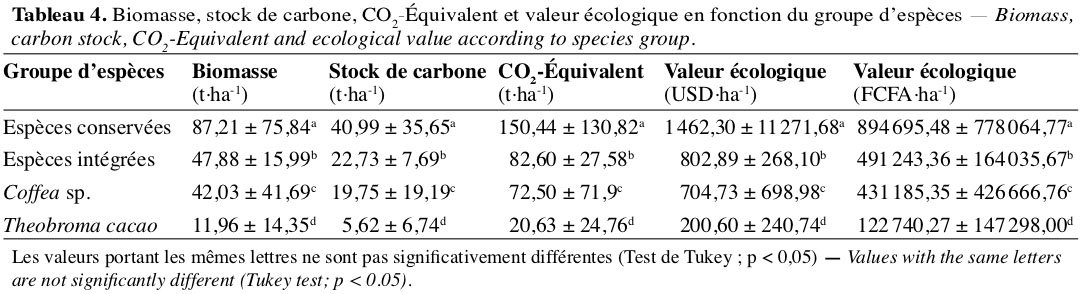

64En fonction des groupes d’espèces, les espèces conservées présentaient les quantités de biomasse les plus importantes (87,21 ± 75,84 t·ha-1), tandis que celles des cacaoyers étaient les plus faibles (11,96 ± 14,35 t·ha-1) (Tableau 4). Le test de Tukey a révélé des différences significatives (p < 0,05).

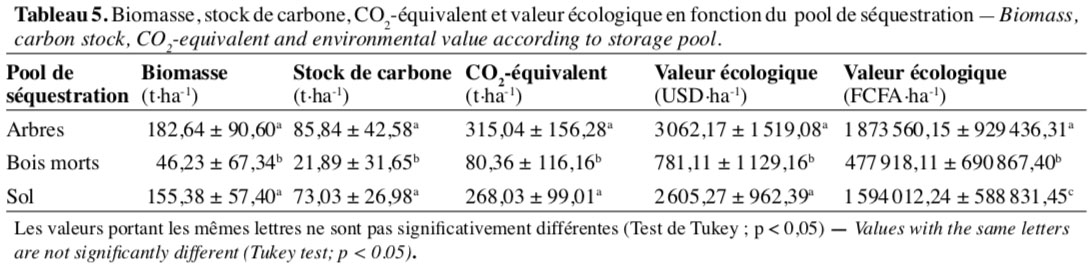

65En fonction des pools de séquestration, les arbres détenaient les quantités de biomasse les plus importantes (182,64 ± 90,60 t·ha-1), tandis que les plus faibles étaient chez le bois mort avec 46,23 ± 67,34 t·ha-1 (Tableau 5). Le test de Tukey a révélé les différences significatives (p < 0,05).

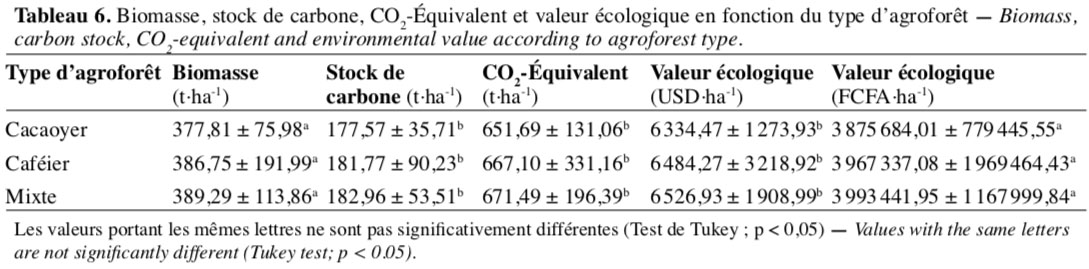

66Les agroforêts de cacaoyers détenaient les quantités de biomasse les plus faibles (377,81 ± 75,98 t·ha-1), alors que celles des agroforêts mixtes étaient les plus importantes (389,29 ± 113,86 t·ha-1) (Tableau 6). Le test de Tukey n’a révélé aucune différence significative (p ≥ 0,05).

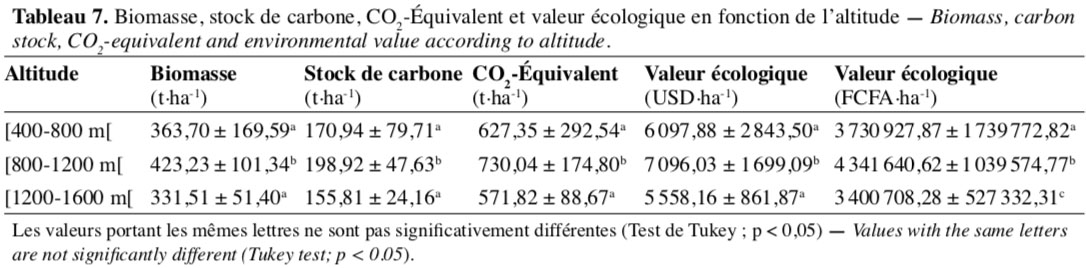

67Les biomasses étaient plus importantes dans l’altitude 2 (423,23 ± 101,34 t·ha-1) et plus faibles dans l’altitude 3 (331,51 ± 51,40 t·ha-1) (Tableau 7). Le test de Tukey a révélé les différences significatives (p < 0,05).

3.3. Les stocks de carbone

68Globalement, les agroforêts à base de caféiers et cacaoyers des savanes humides de l’Ouest-Cameroun avaient stocké en moyenne 180,77 ± 62,98 t C·ha-1 environ.

69En fonction des groupes d’espèces, les espèces conservées ont eu les stocks de carbone les plus importants (40,99 ± 35,65 t C·ha-1) et les plus faibles étaient enregistrés chez Theobroma cacao (5,62 ± 6,74 t C·ha-1) (Tableau 4). Le test de Tukey a montré les différences significatives (p < 0,05). En fonction des pools de séquestration, les arbres détenaient les stocks de carbone les plus importants avec 85,84 ± 42,58 t C·ha-1, alors que le sol et les bois morts détenaient les capacités les plus faibles avec respectivement 73,03 ± 26,98 t C·ha-1 et 21,89 ± 31,65 t C·ha-1 (Tableau 5). Le test de Tukey a montré les différences significatives (p < 0,05).

70Les stocks de carbone augmentaient des agroforêts de cacaoyers (177,57 ± 35,71 t C·ha-1) vers les agroforêts mixtes (182,96 ± 53,51 t C·ha-1) (Tableau 6). Le test de Tukey n’a pas montré les différences significatives (p ≥ 0,05). En fonction des altitudes, les stocks de carbone diminuaient entre l’altitude 2 (198,92 ± 47,63 t C·ha-1) et l’altitude 3 (155,81 ± 24,16 t C·ha-1) (Tableau 7). Le test de Tukey a révélé les différences significatives (p < 0,05).

71Au seuil de 1 %, le test de Pearson a montré que les stocks de carbone étaient corrélés aux densités (sig = 0,003), à la biomasse (sig = 0,000), au pool de séquestration (sig = 0,000) et au gradient altitudinal (sig = 0,000). Au seuil de 5 %, les stocks de carbone étaient corrélés aux types de SAFs (sig = 3,4).

3.4. Les valeurs écologiques

72Grâce à leur capacité à séquestrer le carbone, les agroforêts à base de cacaoyers et de caféiers des savanes humides de l’Ouest-Cameroun permettraient de recevoir du programme REDD+ environ 6 648,56 ± 2 246,86 USD·ha-1, soit 3 945 487,68 ± 1 374 723,57 FCFA·ha-1, représentant les bénéfices carbones de ces agroforêts.

73La valeur écologique, en fonction des groupes d’espèces, diminue entre les espèces conservées (894 695,48 ± 778 064,77 FCFA·ha-1) et les cacaoyers (122 740,27 ± 147 298,00 FCFA·ha-1) (Tableau 4). Le test de Tukey a montré des différences significatives (p < 0,05).

74En fonction des pools de séquestration, la valeur écologique décroît significativement entre les arbres (1 873 560,15 ± 929 436,31 FCFA·ha-1) et les bois morts (477 918,11 ± 690 867,40 FCFA·ha-1) (Tableau 5). Le test de Tukey a montré des différences significatives (p <0,05).

75Entre les types d’agroforêts, la valeur écologique était plus faible dans les agroforêts de cacaoyers (3 875 684,01 ± 779 445,55 FCFA·ha-1) et plus élevée dans les agroforêts mixtes (3 993 441,95 ± 1 167 999,84 FCFA·ha-1) (Tableau 6). Le test de Tukey n’a montré aucune différence significative (p ≥ 0,05). Pour ce qui est des altitudes, l’altitude 2 avait la valeur écologique la plus importante (4 341 640,62 ± 1 039 574,77 FCFA·ha-1), tandis que l’altitude 3 avait la valeur la plus faible (3 400 708,28 ± 527 332,31 FCFA·ha-1) (Tableau 7). Le test de Tukey a montré des différences significatives (p < 0,05).

4. Discussion

4.1. Dynamique des stocks de carbone

76Globalement, les agroforêts de cacaoyers, de caféiers et mixtes caractérisées dans les savanes humides de l’Ouest-Cameroun séquestrent environ 180,77 ± 62,98 t C·ha-1, contenues dans les arbres, les bois morts et les sols. Ces stocks de carbone fluctuent en fonction de différents facteurs : les groupes d’espèces, les pools de séquestration, les types de systèmes agroforestiers et les altitudes.

77En fonction des groupes d’espèces, les espèces conservées avaient le potentiel de séquestration de carbone le plus important (40,99 ± 35,65 t C·ha-1). Ce résultat pourrait s’expliquer non seulement par le fait qu’il s’agisse d’espèces d’ombrage aux grands diamètres mais aussi par le fait que leurs densités spécifiques sont plus importantes que celles des autres groupes. En fonction des pools de séquestration, le fait que le potentiel de séquestration de carbone du bois mort soit moins important (21,89 ± 31,65 t C·ha-1) que celui des arbres et du sol pourrait être expliqué par leur forte utilisation de la part des producteurs comme bois de chauffe, réduisant ainsi considérablement leur densité dans les parcelles. Les arbres vivants détenaient significativement le potentiel de séquestration le plus important par rapport aux autres pools du bois mort et du sol. Ce résultat serait dû au fait que les espèces associées au cacaoyer et au caféier avaient développé des paramètres dendrométriques (diamètre et hauteur des arbres) très importants leur permettant de séquestrer une plus grande quantité de carbone. Ce résultat se rapproche de ceux de Ibrahima & Abib Fanta (2008) qui ont révélé que les arbres participent majoritairement à la séquestration du carbone dans les savanes arborées de l’Adamaoua (65,30 t C·ha-1). Ce résultat est cependant contraire aux résultats du rapport du GIEC (2006) qui présentaient le sol comme étant le pool de séquestration le plus important. La capacité de séquestration de carbone de chaque pool pourrait donc dépendre du type d’écosystème dans lequel il se trouve et même des différentes composantes des parcelles. Au plus le système est ensoleillé et riche en espèces biofertilisantes, au plus la capacité de séquestration de carbone du sol est susceptible d’augmenter (Rasoarinaivo et al., 2022). Par contre, d’après Gala et al. (2017) et Kouadio et al. (2018), plus l’ombrage est dense, plus l’ensoleillement qui favorise la décomposition de la litière, responsable de la formation de la matière organique, se raréfie, ce qui réduit la capacité du sol à séquestrer le carbone. Cependant, contrairement aux résultats de cette étude, les résultats trouvés respectivement dans les agroforêts de cacaoyers de la zone de transition forêts-savanes du Centre-Cameroun, dans les agroforêts de la vallée du Sud-Est de l’Éthiopie et dans les savanes arbustives de l’Adamaoua ont révélé que les sols séquestraient une quantité plus élevée de carbone (60 %) que les autres pools (Ibrahima & Abib Fanta, 2008 ; Negash, 2013 ; Nijmeijer et al., 2019).

78En fonction des types de systèmes agroforestiers, même si des différences significatives n’ont pas été constatées, les agroforêts mixtes détiennent un potentiel de séquestration de carbone plus important (182,96 ± 53,51 t·ha-1 ) que celui des agroforêts de cacaoyers et des agroforêts de caféiers, qui intègrent deux espèces ayant des besoins différents. Ces résultats pourraient davantage être expliqués par le fait que les agroforêts mixtes étaient plus denses que les agroforêts de cacaoyers et de caféiers. Les études de Negash (2013) ont révélé que, des trois types d’agroforêts caractérisés dans la vallée du Sud-Est de l’Éthiopie, les agroforêts de caféiers détenaient les stocks de carbone les plus importants. Cette variation serait aussi liée au type de sols des agroforêts. Les études menées par Diatta (2015) avaient révélé que la quantité totale de carbone (sol + plante) stockée dans les trois technologies des trois sites de la zone semi-aride des Niayes au Sénégal était plus élevée dans les jachères (103 Mg C·ha-1) constituées de sols plus riches en argile, suivies par les parcours naturels (68 Mg C·ha-1) et les parcs arborés (52 Mg C·ha-1) aux sols moins riches en argile. Cet élément pourrait donc expliquer le fait que les agroforêts mixtes dans la présente étude avaient un potentiel de séquestration de carbone plus important par rapport aux agroforêts de cacaoyers et de caféiers. Les résultats de cette étude sur les caractéristiques des sols ont d’ailleurs révélé que les sols des agroforêts mixtes étaient constitués majoritairement d’argile par rapport aux sols des agroforêts de cacaoyers et de caféiers.

79En fonction de l’altitude, les agroforêts de l’altitude 2 [800-1 200 m[ ont significativement (p < 0,05) développé un potentiel de séquestration de carbone plus important (198,92 ± 47,63 t C·ha-1) par rapport aux agroforêts des altitudes 1 [400-800 m[ et 3 [1 200-1 600 m[. Les stratégies d’entretien des agroforêts adoptées par les producteurs de ce niveau d’altitude favorisent un développement optimal des paramètres dendrométriques des espèces associées. Les agroforêts de l’altitude 2 étaient plus complexes en termes de densités par rapport à celles des autres altitudes. En même temps, le dénivellement influence les caractéristiques pédoclimatiques, les types de pratiques agricoles, les différentes pratiques de gestion et donc, les capacités de séquestration des agroforêts installées (Gonmadje et al., 2017). Plusieurs études ont corroboré ces résultats en démontrant l’influence de l’altitude sur la capacité des écosystèmes à stocker le carbone. D’après les études menées par Gonmadje et al. (2017) dans les agroforêts de cacaoyers du Sud-Ouest-Cameroun, les capacités de séquestration de carbone de ces systèmes diminuent des basses altitudes vers les hautes altitudes. Le même constat a été fait dans cette étude entre les altitudes moyennes [800-1 200 m[ et les hautes altitudes [1 200-1 600 m[. Doré & Réchauchère (2010) avaient déjà affirmé que l’altitude est un facteur qui impacte l’étagement des activités et la végétation, ce qui expliquerait la variation des stocks de carbone en fonction de l’altitude.

80Les stocks de carbone des agroforêts de cette étude (180,77 ± 62,98 t C·ha-1) se sont révélés plus importants que ceux présentés par Lescuyer & Gentils (2024) dans les agroforêts de cacaoyers du Centre-Cameroun (54 t C·ha-1 à Talba, 70 t C·ha-1 à Deuk et 74 t C·ha-1 à Bokito). Ils étaient supérieurs à ceux estimés par Djiongo et al. (2021) dans les SAFs installés autour du Parc National de Bouba Ndjida qui étaient de 31,9 ± 7,3 t C·ha-1 pour les haies vives et 26,9 ± 4,9 t C·ha-1 pour les jachères améliorées, comparés aux agroforêts de cacaoyers et de caféiers. Ces valeurs étaient aussi supérieures aux stocks de carbone (arbres + sol) obtenus par Saidou et al. (2012) dans les parcs à karité et néré en zone soudanienne du Bénin. Il est important de souligner que les stocks de carbone de l’étude sus-citée sont inférieurs à ceux des agroforêts de cette étude à cause d’une pluviométrie plus élevée dans la zone et de la présence de grands arbres qui procurent un ombrage important aux arbustes (cacaoyers et caféiers). De plus, cet élément pourrait s’expliquer davantage par le fait que les populations de l’Ouest-Cameroun sont très motivées à conserver et à intégrer les arbres dans leurs parcelles afin de diversifier leurs sources d’alimentation et de revenus économiques (Yemmafouo, 2012). Cette diversification augmente par conséquent les densités qui étaient très importantes dans les agroforêts caractérisées dans la présente étude (1 838 individus·ha-1). Cette différence permet, par ailleurs, de contredire les résultats des travaux de Ziegler et al. (2012) selon lesquels la conversion des écosystèmes ou de l’agriculture itinérante au profit des systèmes d’utilisation des terres comme les systèmes agroforestiers ne contribuerait pas à l’augmentation des stocks de carbone. Les corrélations entre les stocks de carbone et les densités se sont d’ailleurs révélées positives et significatives (sig = 0,003). Nijmeijer et al. (2019) ont observé que 60 % des stocks de carbone des agroforêts de cacaoyers de la zone de transition forêts-savanes du Centre-Cameroun étaient assurés par les sols. Negash (2013) a aussi observé que les sols constituaient le pool au potentiel de séquestration le plus important dans les agroforêts du Sud-Est de l’Éthiopie. Cela serait lié au type de sols noirs et profonds séquestrant de plus grandes quantités de carbone (Cardinael et al., 2023). Le taux d’ombrage pourrait aussi expliquer cette différence : plus les espèces d’ombrage abondent dans la parcelle, plus grande est la quantité de litière décomposée issue de ces espèces qui enrichissent le sol en matière organique. Les études de Negash (2013) dans les agroforêts de la vallée du Sud-Est de l’Éthiopie montrent un taux d’ombrage de 83 %, alors que le taux d’ombrage calculé dans les agroforêts considérées dans cette étude était de 55 %. Les stocks de carbone du sol dans cette étude (73,03 ± 26,98 t C·ha-1) se sont d’ailleurs révélés supérieurs à ceux trouvés par Atoupka et al. (2023) dans les sols sous SAFs caféiers de deux communes du Ouest-Cameroun, Foumbot (6,94 ± 13,60 t C·ha-1) et Kouoptamo (60,64 ± 48,80 t C·ha-1), sans doute parce que les agroforêts caractérisées dans cette étude étaient plus riches en espèces d’ombrage et plus ombragées que les SAFs caféiers dans lesquels ils ont travaillé.

81Le stock de carbone moyen des biomasses aériennes et souterraines des arbres, dans cette étude, était de 85,84 t C·ha-1. Cette valeur est inférieure aux 107 t C·ha-1 obtenues par Temgoua et al. (2018) dans les agroforêts de cacaoyers installées dans la FER (Forêt d’Enseignement et de Recherche) de l’Université de Dschang (Est-Cameroun) et aux 448 t C·ha-1 obtenues par Fogaing et al. (2021) dans les agroforêts de caféiers du versant oriental des monts Bamboutos.

82Les différences ici pourraient être expliquées soit par les équations allométriques utilisées par ces auteurs, soit par les densités spécifiques des espèces identifiées ou par le fait que les diamètres d’espèces associées dans les agroforêts de la présente étude étaient plus petits. Cette valeur est cependant supérieure aux 70 t C·ha-1 estimées dans l’étude de Saj et al. (2013) dans les agroforêts de cacaoyers du centre-Cameroun et aux 55,81 ± 36,24 t C·ha-1 trouvées par Fomekong et al. (2023) dans les SAFs cacaoyers sous forêts de Makénéné.

83Au regard du potentiel de séquestration des agroforêts de cacaoyers et de caféiers caractérisées dans la présente étude, nous pouvons affirmer que l’installation des agroforêts à base de cacaoyers et de caféiers augmente significativement la capacité des écosystèmes savanicoles à séquestrer le carbone.

4.2. Évolution des valeurs écologiques

84La valeur écologique moyenne générée par les agroforêts était de 6 648,56 ± 2 246,86 USD·ha-1, soit 3 945 487,68 ± 1 374 723,57 FCFA·ha-1. Tout comme les stocks de carbone, la valeur écologique varie en fonction des groupes d’espèces, des pools de séquestration, des types d’agroforêts et des altitudes. Cette valeur écologique décroît significativement des groupes d’espèces, des pools de séquestration, des villages, des types d’agroforêts et des altitudes à fort potentiel de séquestration de carbone vers les plus faibles. Elle était largement supérieure aux 1 170 USD·ha-1 générés par les agroforêts autour du Parc National de Bouba Ndjida (Djiongo et al., 2021) et aux 601 671,42 FCFA·ha-1 (Fomekong et al., 2023) générés par les SAFs cacaoyers de la commune de Makénéné.

85Cette différence s’explique par les fluctuations des cours mondiaux des crédits carbone ces dernières années. L’arrivée de la pandémie de COVID-19 a entraîné une réduction de plusieurs centaines de millions de tonnes d’émissions mondiales de CO2. Comme relaté par Benchabane et al. (2020), plusieurs multinationales, parmi les plus grandes émettrices de gaz à effets de serre, avaient été contraintes d’arrêter leurs activités pendant les périodes de confinement. En seulement deux semaines (17 février-1er mars), près d’un quart des émissions chinoises avaient été supprimées, alors que pendant la même période en 2019, la Chine avait rejeté environ 400 millions de tonnes de CO2 (Cossardeaux, 2020). Cette situation a réduit l’attention de la plupart des pays signataires de la CCNUCC (Convention Cadre des Nations Unies contre les Changements Climatiques) quant à leurs engagements au sujet du financement des crédits carbone. Ces pays ont décidé de consacrer une grande partie de leur budget à la lutte contre la pandémie. À titre d’exemple, les États-Unis, l’un des plus gros pollueurs et grands contributeurs des accords climatiques (Duarte, 2021) avaient été retirés des accords de la COP21 sous le premier mandat du président Donald Trump et encore aujourd’hui, à la suite de sa réélection.

5. Conclusions

86Les agroforêts de caféiers et de cacaoyers des savanes humides de l’Ouest-Cameroun ont un fort potentiel de séquestration de carbone, quel que soit le type d’agroforêt considéré. Leurs stocks de carbone varient cependant suivant plusieurs facteurs. Les espèces conservées dans les parcelles par les producteurs détiennent le potentiel de séquestration le plus important par rapport aux autres groupes d’espèces ; le potentiel de séquestration des arbres est plus élevé par rapport à celui du sol et des bois morts ; les agroforêts mixtes se sont révélées être le type de système agroforestier le plus apte à séquestrer le carbone, alors qu’elles sont les plus récentes dans ces régions. Les agroforêts contribuant le mieux à la séquestration du carbone se situent à l’altitude moyenne [800-1 200 m[. Les agroforêts de cacaoyers et de caféiers des savanes humides camerounaises se présentent donc comme des modèles de systèmes de production multistrates qui, loin de contribuer à la dégradation de l’environnement, assurent a contrario d’importantes fonctions écologiques et socio-économiques à la fois. Leur promotion doit être renforcée dans ces régions afin d’encourager l’adoption de pratiques agricoles climato-intelligentes.

87La multiplication et le suivi des projets par les organisations visant la promotion de ces agroforêts et d’autres systèmes d’utilisation des terres devraient être envisagés au Cameroun afin de renforcer davantage la capacité de ces régions à séquestrer le carbone et servir ainsi comme source de revenu monétaire aux populations. Cette stratégie pourrait davantage motiver les producteurs comme observé depuis plusieurs années en Indonésie, au Brésil et dans d’autres pays africains (Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya et Ouganda). Les études ont montré que les stratégies reposant sur le paiement pour les services environnementaux (PSE) ont fortement contribué à la préservation des forêts et à l’amélioration du bien-être des populations (Global Green Growth Institute, 2021). La promotion de ces types d’utilisation des terres devra cependant tenir compte des besoins des populations des savanes afin d’éviter que l’afforestation de ces milieux constitue à long terme un obstacle à leur épanouissement.

88Les pays signataires des accords sur le climat doivent donc respecter leurs engagements pour une revalorisation de la valeur monétaire de la tonne de carbone sur le marché mondial du carbone. Cette revalorisation pourrait motiver les producteurs, les communautés locales, les organisations non gouvernementales, les États et tous les autres acteurs à étendre les parcelles agroforestières, à créer de nouvelles parcelles contribuant davantage à l’extension des couvertures forestières et donc, à la séquestration de carbone.

89La présente étude pourrait s’étendre vers d’autres régions de savanes humides camerounaises et d’autres régions de savanes africaines afin d’estimer avec exactitude la contribution de ces dernières à l’atténuation des changements climatiques.

90Source de financement

91Cette étude n’a bénéficié d’aucun financement.

Bibliographie

Arifin J., 2001. Estimasi Penyimpanan C Pada Berbagai Sistem Penggunaan Lahan di Kecamatan Ngantang. Indonesia: Universitas Brawijaya, Fakultas Pertanian.

Atoupka A.M. et al., 2023. Soil organic carbon and nitrogen dynamics in arabica coffee agroforestry systems in the Noun Division, West Cameroon. Open J. For., 13, 262-277, doi.org/10.4236/ojf.2023.133016

Azaou H., 2024. Rentabilité du trinôme caféier/cacaoyer/palmier à huile dans les agrosystèmes de Santchou (Ouest-Cameroun). Hybrides, 2(3), 166-184.

Benchabane L., Mouterde A.P.G. & Wakim N., 2020. Déconfinement : un plan sous forte pression. Le Monde, 28 avril 2020, 1.

Brandt M. et al., 2018. Des micro-ondes passives satellitaires révèlent les récentes pertes de carbone induites par le climat dans les zones arides africaines. Nat. Ecol. Evol., 2, 827-835, doi.org/10.1038/s41559-018-0530-6

Brown S. & Pearson T., 2005. Exploration du potentiel de séquestration du carbone dans les forêts classées de la République de Guinée. Guide de mesure et de suivi du carbone dans les forêts et prairies herbeuses. Report. Arlington, VA, USA: Winrock International.

Buttoud G., 2013. Advancing agroforestry on the policy agenda: a guide for decision-makers. Agroforestry working paper no. 1. Roma: FAO.

Cardinael R., Shumba A. & Leng V., 2023. Piéger le carbone dans le sol : ce que peut l’agriculture, https://theconversation.com/pieger-le-carbone-dans-le-sol-ce-que-peut-lagriculture-216768, (19/08/2025).

Chave J. et al., 2014. Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. Global Change Biol., 20, 3177-3190, doi.org/10.1111/gcb.12629

Commission staff working document impact assessment, 2021. Commission staff working document impact assessment minimising the risk of deforestation and forest degradation associated with products placed on the EU market accompanying the document Proposal for a regulation of the European parliament and of the council on the making available on the Union market as well as export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010. Brussels: European Commission, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52021SC0326, (15/05/2025).

Cossardeaux J., 2020. Le confinement réduirait chaque jour les rejets de CO2 de 58 % en Europe. Les Échos, 5 avril 2020, https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/le-confinement-reduirait-chaque-jour-les-rejets-de-co2-de-58-en-europe-1192082, (15/05/2025).

Côte F.-X. et al., 2019. La transition agro-écologique des agricultures du Sud. Versailles, France : Éditions Quæ.

Deuffic P., Bouget C. & Gosselin F., 2016. Trajectoire sociopolitique d’un indicateur de biodiversité forestière : le cas du bois mort. VertigO, 16(2), https://www.erudit.org/fr/revues/vertigo/2016-v16-n2-vertigo02855/1038176ar/, (15/5/2025).

Diatta M., 2015. Étude du potentiel de stock de carbone d’espèces agroforestières et de leurs traits fonctionnels en lien avec les systèmes d’utilisation des terres au Sénégal. Thèse de doctorat (PhD) : Université Laval, Québec (Canada).

Djiongo B.E.J., Khasa D. & Avana T.M.L., 2021. Dynamique et services des écosystèmes agroforestiers autour d’une aire protégée en République du Cameroun. Rev. Sci. Techn. For. Environ. Bassin Congo, 17, 85-89, doi.org/10.5281/zenodo.5550301

Djoukeng H.G., Dogot T., Tankou C.M. & Degré A., 2016. Contraintes socio-économiques de répartition des terres et impacts sur la conservation des sols dans les Hauts Plateaux de l’Ouest du Cameroun. Tropicultura, 34(3), 231-241, https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/185767/1/Article%20contraintes%20socio-économiques.pdf, (15/5/2025).

Doré T. & Réchauchère O., 2010. La question agricole mondiale : enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Paris : La Documentation Française.

Duarte A., 2021. Les États-Unis et l’Accord de Paris : du retrait à la réintégration. Mémoire de master : Université de Lausanne (France).

Eba’a A. R. et al., 2022. Les forêts du bassin du Congo : état des forêts 2021. BOGOR, Indonésie : CIFOR, http://www.dx.doi.org/10.17528/cifor/008565, (06/08/2025).

Enock B.Y., Averti I.S. & Loumeto J.J., 2017. Quantification des stocks de carbone de trois pools clés de carbone en Afrique centrale : cas de la forêt marécageuse de la Likouala (Nord Congo). Eur. Sci. J., 13(5), 438-456, dx.doi.org/10.19044/esj.2017.v13n5p438

FAO, 2020. Évaluation des ressources forestières mondiales. Principaux résultats. Rome : FAO.

FAO, 2021. COP26 – L’expansion agricole est responsable de près de 90 % de la déforestation dans le monde. Rome : FAO.

FAO, 2024. La situation des forêts du monde : innovations dans le secteur forestier pour un avenir durable. Rome : FAO.

FAO & PNUE, 2020. La situation des forêts du monde 2020 : forêts, biodiversité et activité humaine. FAO : Rome.

Fogaing J.R. et al., 2021. Potentiel de stockage de carbone des agroforêts du versant oriental des monts Bamboutos dans les Hautes Terres de l’Ouest du Cameroun. Rev. Sci. Techn. For. Environ. Bassin Congo, 16, 36-49, dx.doi.org/10.5281/zenodo.4699504

Fomekong T.A.B. et al., 2023. Diversité ligneuse et stock de carbone des systèmes agroforestiers à base de cacaoyers de la localité de Makénéné, région du Centre Cameroun. Cameroon J. Exp. Biol., 17(2), 32-39, doi.org/10.4314/cajeb.V17i2.6

Fongang Fouepe G.H., 2008. Les mutations du secteur agricole bamiléké (Cameroun) étudiées à travers ses acteurs : une analyse à partir des localités de Fokoué et de Galim. Thèse de doctorat : AgroParisTech (France), https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00004919, (15/05/2025).

Gala B.T.J., Bohoussou N.Y., Akotto O.F. & Yao-Kouamé A., 2017. Impact des arbres associés sur l’exploitation cacaoyère dans les zones de transition forêt-savane : cas de M’Brimbo (Centre-Sud de la Côte d’Ivoire). Eur. Sci. J., 13(1), 164-181, doi.org/10.19044/esj.2017.v13n1p164

GIEC, 2001. Bilan 2001 des changements climatiques : rapport de synthèse. Genève, Suisse : GIEC.

GIEC, 2006. Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Vol. 4. Agriculture, foresterie et autre usage des terres. Hayama, Japon : Institute for Global Environnemental Strategies, 46-52.

GIEC, 2007. Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des groupes de travail I, II et III au quatrième rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Genève, Suisse : GIEC.

GIEC, 2020. Changement climatique et terres émergées. Rapport spécial du GIEC sur le changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres. Résumé à l’intention des décideurs. Genève, Suisse : GIEC.

Global Green Growth Institute, 2021. Le Paiement pour les Services Environnementaux (PSE) comme outil prometteur pour la protection des forêts en Côte d’Ivoire. Séoul : Global Green Growth Institute.

Gonmadje C. et al., 2017. Altitudinal filtering of large-tree species explains above-ground biomass variation in an Atlantic Central African rain forest. J. Trop. Ecol., 33, 143-154, doi.org/10.1017/S0266467416000602

Hairiah K. et al., 2010. Measuring carbon stocks across land use systems: a manual. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre.

Heuscher S.A., Brandt C.C. & Jardine P.M., 2005. Using soil physical and chemical properties to estimate bulk density. Soil Sci. Soc. Am. J., 69, 51-56, doi.org/10.2136/sssaj2005.0051a

Holopainen J. & Wit M., 2008. Financing sustainable forest management. Wageningen, The Netherlands: Tropenbos International.

Ibrahima A. & Abib Fanta C., 2008. Estimation du stock de carbone dans les faciès arborés et arbustifs des savanes soudano-guinéennes de Ngaoundéré, Cameroun. Cameroon J. Exp. Biol., 4(1), 1-11.

IPBES, 2018. The IPBES assessment report on land degradation and restoration. Bonn, Germany : IPBES.

Kouadio G. V.-P. et al., 2018. Incidence de l’ombrage sur les caractères phénotypiques du cacaoyer en zone de transition forêt-savane au centre de la Côte d’Ivoire. Cah. Agric., 27, doi.org/10.1051/cagri/2018031

Kuété M., 2008. Café, caféiculteurs et vie politique dans les hautes terres de l’Ouest-Cameroun. Cah. d’Outre-Mer, 243, 285-302, doi.org/10.4000/com.5310

Kuete F.M., Fogaing J.R., Kana C.E & Ngouanet C., 2021. Dynamique spatio-temporelle des systèmes agroforestiers dans la réserve forestière de Baleng et ses environs, région de l’Ouest-Cameroun. Rev. Sci. Techn. For. Environ. Bassin Congo, 17(2), 24-36, doi.org/10.5281/zenodo.5550362

Lescuyer G. & Gentils L., 2024. Compte-rendu de l’atelier proposé par le CICC et le CIRAD, Quelle norme pour un « cacao agroforestier » originaire du Cameroun ? Hôtel Merina, 10-11 janvier 2024, Yaoundé, Cameroun, https://agritrop.cirad.fr/608306/1/Atelier%20Cacao%20Agroforestier%2010-11%20janvier%202024%20Yde%20-%20CR+PPT.pdf, (11/08/2025).

Mohan K.B. & Ramachandran Nair P.K., 2011. Carbon sequestration potential of agroforestry systems. Springer, doi.org/10.1007/978-94-007-1630-8

Morin S., 1994. Colonisation agraire, espaces pastoraux et dégradation des milieux dans les hautes terres de l'Ouest-Cameroun. Cah. Outre-mer, 185, 79-104, doi.org/10.3406/caoum.1994.3506

Moumouni Y.I. et al., 2017. Estimation de la variabilité de la biomasse aérienne ligneuse en forêt tropicale sèche : cas de la forêt classée de Wari-maro au Centre-Bénin. Rev. Géogr. Laboratoire Leïdi, 17, 1-56, https://hal.science/hal-01688993, (15/05/2025).

Moundjeu E.D. et al., 2021. Characteristics, fertility status and fertility capability classification of steep slope soils of the Dschang cliff (Cameroon Western Highlands). J. Geosci. Environ. Prot., 9, 164-179, doi.org/10.4236/gep.2021.97011.

Negash M., 2013. The indigenous agroforestry systems of the south-eastern Rift Valley escarpment, Ethiopia: their biodiversity, carbon stocks, and litterfall. Academic dissertation for the degree of Doctor of Science (DSc) in Agriculture and Forestry: University of Helsinki (Finland).

Ngouffo R., 2014. Étude économique. Rapport final de l’avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des massifs forestiers dégradés de la région des Monts Bamboutos à l’Ouest-Cameroun. Bafousssam, Cameroun : Ministère des Forêts et de la Faune.

Nijmeijer A., Lauri P.E., Harmand J.M. & Saj S., 2019. Carbon dynamics in cocoa agroforestry systems in Central Cameroon: afforestation of savannah as a sequestration opportunity. Agrofor. Syst., 93, 852-868, doi.org/10.1007/s10457-017-0182-6

Pellet M. & Laville-Timsit L., 1993. Échantillonnage de sols pour caractérisation d'une pollution : guide méthodologique. Orléans, France : BRGM, Service géologique national.

Poeplau C., Vos C. & Don A., 2017. Soil organic carbon stocks are systematically overestimated by misuse of the parameters bulk density and rock fragment content. Soil J., 3, 61-66, doi.org/10.5194/soil-3-61-2017

Procton A., 2024. State of the Voluntary Carbon Market on the path to maturity. Ecosystem marketplace, a forest trends initiative. Washington, DC: Ecosystem Marketplace, www.ecosystemmarketplace.com/publications/2024-state-of-the-voluntary-carbon-markets-sovcm/, (11/08/2025).

Rasoarinaivo A.R. et al., 2022. Specific effects of tree species on soil carbon sequestration in a rice-tree association mesocosm experiment: Evidence from natural 13C abundance. Rhizosphere, 21, 100485, doi.org/10.1016/j.rhisph.2022.100485

République du Cameroun, 2003. Document de Stratégies pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP), https://www.osidimbea.cm/plans-et-programmes/dsrp/, (1/9/2025).

République du Cameroun., 2020. Stratégie Nationale de Développement 2020-2030. Pour la transformation structurelle et le développement inclusif. Yaoundé : Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, http://cdnss.minsante.cm/sites/default/files/Stratégie%20Nationale%20de%20Développement%20SND30_Fench.pdf, (25/08/2025).

Saïdou A. et al., 2012. Évaluation du stock de carbone dans les systèmes agroforestiers à karité (Vitellaria paradoxa C.F. Gaertn.) et à néré (Parkia biglobosa Jacq. G. Don) en zone soudanienne du Bénin. Bull. Rech. Agron. Bénin (BRAB), Agriculture et Forêt, 103-115, http://www.slire.net/download/1737/article_1_brab_n-_sp_cial_agric_for_t_2012_aliou_et_al_carbone-_karit_.pdf, (15/05/2025).

Saj S., Jagoret P. & Todem H., 2013. Carbon storage and density dynamics of associated trees in three contrasting Theobroma cacao agroforests of Central Cameroon. Agrofor. Syst., 87(6), 1309-1320, doi.org/10.1007/s10457-013-9639-4

SRADDT-Ouest-MINEPAT, 2018. Agriculture dans la région de l’Ouest. Rapport diagnostic. Yaoundé : Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire.

Sunaryathy P.I., Suhasman, Kanniah K.D. & Tan K.P., 2015. Estimating aboveground biomass of oil palm trees by using the destructive method. World J. Agric. Res., 3(1), 17-19, doi.org/10.12691/wjar-3-1-4

Tchekoté H., 2012. Financement rural et développement durable : logiques des acteurs et dynamiques territoriales dans l’Ouest-Cameroun. Thèse de doctorat : Université de Paris I Panthéon Sorbonne (France).

Temgoua L., Noukam R. & Peltier R., 2011. Plantations ingénieuses de bois d’œuvre par les paysans de l’Ouest-Cameroun. Bois For. Trop., 309, 63-76.

Temgoua L.F., Dongmo W., Nguimdo V. & Nguena C., 2018. Diversité ligneuse et stock de carbone des systèmes agroforestiers à base de cacaoyers à l’Est Cameroun : cas de la Forêt d’Enseignement et de Recherche de l’Université de Dschang. J. Appl. Biosci., 122, 12274-12286, doi.org/10.4314/jab.v122i1.7

Torquebiau E. (ed.), 2024. L’agroforesterie au travail. Ede, The Netherlands : Tropenbos International, Tropical Forest Issues 62, doi.org/10.55515/OEQC4236

Tsayem D.M., Ngoufo R. & Tchawa P., 2015. Du savoir vers le savoir-faire : évolution de la conception de la REDD+ et contraintes à sa mise en œuvre en Afrique centrale. Nat. Sci. Soc., 23, 91-101, doi.org/10.1051/nss/2015021

Yemmafouo A., 2012. L’arbre dans les agrosystèmes bamiléké (Ouest-Cameroun) : vers un retour à une solution traditionnelle aux problèmes environnementaux locaux. Rev. Géogr. Univ. Ouagadougou, 00, 1-12.

Ziegler A.D. et al., 2012. Carbon outcomes of major land-cover transitions in SE Asia: great uncertainties and REDD+policy implications. Global Change Biol., 18(10), 3087-3099, doi.org/10.1111/j.1365-2486.2012.02747.x