- Portada

- Volume 94 - Année 2025

- No 2 - Colloque Annuel 2025: L'art au service de l...

- Les gemmes et leurs imitations dans l'orfèvrerie ancienne

Vista(s): 161 (11 ULiège)

Descargar(s): 58 (3 ULiège)

Les gemmes et leurs imitations dans l'orfèvrerie ancienne

Documento adjunto(s)

Version PDF originaleTabla de contenidos

Manuscrit reçu le 17 novembre 2025 et accepté le 19 novembre 2025

Article publié selon les termes et conditions de la licence Creative Commons CC BY 4.0.

Communication invitée présentée au colloque annuel de la Société Royale des Sciences de Liège sur « L’art au service de la science, la science au service de l’art », Université de Liège (Belgique), 28 novembre 2025.

1. Introduction

1Les gemmes sont utilisées depuis plusieurs millénaires pour l’ornementation, et très tôt dans l’histoire de l’Humanité, elles ont été imitées. Notre pays possède de nombreux exemples de pièces d’orfèvrerie religieuse médiévale et de bijoux mérovingiens, abondamment décorés de gemmes et de verroteries. Sur certains objets, ces gemmes n’ont jamais été étudiées, et sur d’autres, elles ont été examinées visuellement. Voilà quelques années, nous avons décidé d’utiliser les méthodes non-destructives d’analyse minéralogique afin d’identifier et de caractériser les pierres qui ornent ces reliquaires.

2Les méthodes utilisées sont tout d’abord la spectroscopie Raman, qui permet de caractériser la structure atomique du matériau. Ainsi, on peut facilement distinguer un verre, qui présente une structure atomique relativement désordonnée, d’un minéral qui, au contraire, montre un agencement atomique périodique. La microscopie Raman a également permis d’identifier les inclusions minérales dans les grenats mérovingiens.

3La seconde technique est la spectrométrie de fluorescence X qui fournit une analyse chimique des éléments majeurs et en traces présents dans l’échantillon. Grâce à ces éléments on peut, par exemple, essayer de déterminer l’origine géographique d’une gemme, car les éléments en traces dans les minéraux montrent des variations significatives d’un gisement à l’autre. Pour les verres, on peut identifier les éléments chimiques utilisés dans les processus de coloration, ou obtenir des informations précieuses sur les périodes de fabrication de ces matériaux.

4Nous proposons ici un aperçu des analyses effectuées sur cinq trésors d’orfèvrerie religieuse médiévale (le buste de saint Lambert, la croix–reliquaire à double traverse de Liège, les deux châsses de saint Symètre et de saint André de Lierneux, la couronne des Saintes Épines de Namur), ainsi que sur une trentaine de bijoux mérovingiens provenant des collections des Musées Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles.

2. Les gemmes des reliquaires médiévaux et leurs origines

5Les analyses minéralogiques ont montré que les châsses de saint Symètre et de saint André ne comportaient aucune gemme, l’ensemble des ornements étant constitués de verroteries. La couronne des Saintes Épines, au contraire, est décorée de gemmes et de pierres précieuses magnifiques. La croix de Liège et le buste–reliquaire de Saint Lambert comportent, quant à eux, quelques gemmes et de nombreuses verroteries.

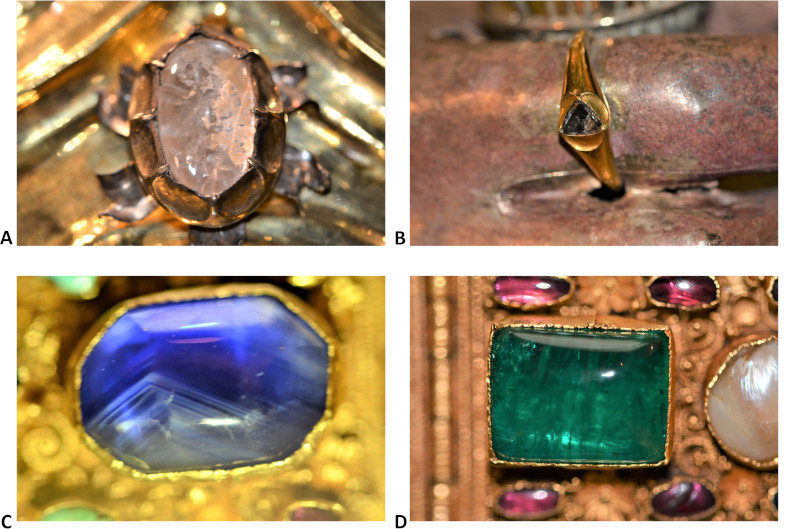

6Sur ces deux objets, les gemmes les plus fréquentes sont les améthystes, reconnaissables grâce à leur belle couleur mauve, ainsi que le cristal de roche, incolore ou parfois légèrement fumé (Fig. 1A).

Figure 1: Gemmes ornant les reliquaires médiévaux : A – cristal de roche et B – diamant sur le buste–reliquaire de saint Lambert ; C – saphir et D – émeraude sur la couronne de Namur.

7Ces reliquaires comportent également de nombreuses turquoises et perles qui sont en général d’assez petites tailles, excepté sur le buste de saint Lambert où de très grosses perles aux formes particulièrement irrégulières ont été observées. Les grenats sont aussi des gemmes régulièrement utilisées, dont la couleur rouge est caractéristique ; on peut encore mentionner les deux petits diamants sertis dans les bagues de la main droite de saint Lambert (Fig. 1B).

8Les gemmes qui ornent la couronne de Namur sont très différentes, à part les grenats et la turquoise que l’on retrouve aussi sur le buste. Elles sont pour la plupart constituées de pierres précieuses, notamment les saphirs de couleur bleue ou parfois presque incolore, sur lesquels on peut observer de belles zonations (Fig. 1C) ainsi que de l’astérisme. De magnifiques émeraudes vertes se retrouvent aussi sur la couronne (Fig. 1D), ainsi que plusieurs spinelles de couleur rose.

9Il est assez difficile d’établir avec certitude la provenance de ces gemmes, car les déterminations d’origine géographique sont basées sur la présence d’éléments en traces dans les minéraux. Il faut donc que d’une part, ces éléments soient assez abondants pour être détectés par le spectromètre de fluorescence X que nous utilisons, et que d’autre part, ils soient caractéristiques d’un gisement unique.

10Le quartz, par exemple, ainsi que ses variétés améthyste et citrine, présente très peu de substitutions, et sa composition chimique est extrêmement proche de la formule idéale SiO2. En d’autres termes, ce minéral contient très peu d’éléments chimiques caractéristiques d’un gisement particulier, ce qui rend difficile la détermination de son origine.

11Par une comparaison soignée des éléments en traces observés dans les gemmes des reliquaires, avec ceux décrits dans la littérature pour les gisements connus à l’époque, nous avons réussi à déterminer la provenance de plusieurs minéraux. Ainsi, sur la croix de Liège, le grenat provient du Sri Lanka et les turquoises d’Égypte, alors que sur la couronne de Namur, les émeraudes proviennent du Pakistan, les spinelles du Tadjikistan, les grenats d’Inde et les saphirs du Sri Lanka ou de Myanmar. Ces origines sont en bon accord avec les données historiques et confirment qu’à cette période, les gemmes asiatiques étaient déjà importées en Europe, probablement via la Route de la Soie.

3. Les verres, leurs méthodes de coloration, et leurs périodes de production

12Sur la croix–reliquaire de Liège ainsi que sur le buste de saint Lambert, on peut observer de nombreuse verroteries, caractérisées par leurs colorations souvent vertes ou bleues que l’on ne rencontre pas dans les gemmes naturelles. La composition chimique de ces verres indique qu’ils sont constitués principalement de verres calco-sodiques, semblables à ceux produits en Europe centrale à cette époque. Les verroteries du buste de saint Lambert montrent une composition qui correspond à celle des verres de Venise, confirmant ainsi l’origine mentionnée dans les textes historiques.

13On peut observer sur le buste plusieurs pierres orangées ou jaunâtres, dont la composition n’est pas en bon accord avec celles des autres verroteries. En effet, ces verres sont plus riches en plomb et correspondent aux verres plombo–potassiques fabriqués en Europe aux xviie et xviiie siècles. Ces éléments constituent par conséquent des ajouts tardifs, comme le confirme le dessin de Michel Natalis de 1653, sur lequel ces verroteries n’apparaissent pas.

14La couleur bleue des verroteries du buste de saint Lambert est liée à la présence de cobalt et de cuivre, alors que le fer et le cuivre produisent plutôt la coloration verte. Les couleurs orangées à jaunâtres des pierres tardives sont, quant à elles, produites par le cuivre, le plomb et le manganèse.

15De manière surprenante, les deux châsses de Lierneux, considérées comme datant d’époques différentes, présentent des verroteries très homogènes d’un point-de-vue compositionnel. La plupart de ces verres sont très riches en plomb et en potassium, et contiennent aussi des quantités significatives de calcium. Les couleurs vertes et bleues sont produites par les même éléments chromophores Co, Cu et Fe que ceux décrits précédemment, alors que les verroteries rouges et roses contiennent plutôt du cuivre et du manganèse.

16L’homogénéité compositionnelle des verres des deux châsses permet de penser que ces pierres ont été ajoutées aux deux objets simultanément, probablement au xviie siècle qui est la période présumée de fabrication de la châsse la plus récente, celle de saint André.

4. Les inclusions des grenats mérovingiens

17Les bijoux mérovingiens, découverts dans de fameuses nécropoles comme celles de Harmignies, d’Anderlecht ou de Baisy-Thy, sont confectionnés grâce à la technique du cloisonné, où des fils en or ou en argent sont façonnés pour former des cavités dans lesquelles les grenats sont insérés. La surface polie de ces grenats permet une observation visuelle aisée des inclusions qui les parcourent, ainsi qu’une analyse de ces inclusions par la micro-spectroscopie Raman.

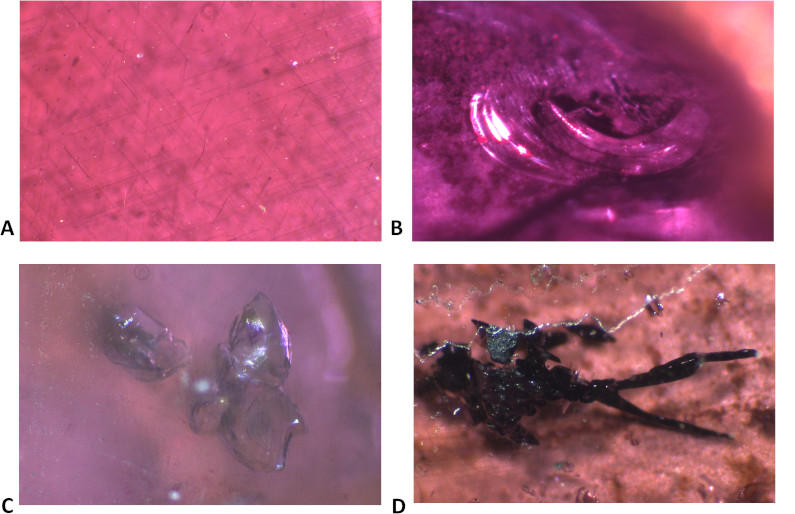

18Dans le cadre du projet Merojewel, une trentaine de bijoux, notamment des broches et une boucle d’oreilles, ont été observés sous la loupe binoculaire afin d’estimer les proportions d’inclusions contenues dans les grenats. La plupart des 259 grenats examinés contenaient des inclusions, parmi lesquelles du rutile (34 %), formant des aiguilles orientées dans plusieurs directions cristallographiques (Fig. 2A), du zircon (19 %) caractérisé par des fractures concentriques arrondies (Fig. 2B), ainsi que de nombreuses inclusions noires et incolores.

Figure 2: Inclusions dans les grenats mérovingiens : A – aiguilles de rutile ; B – grain de zircon induisant la formation de fractures arrondies ; C – cristaux incolores d’apatite ; D – cristaux allongés noirs d’ilménite.

19Les analyses par micro-spectrométrie Raman (spectromètre Labram300, laser 785 nm, Département de Chimie, ULiège) ont permis de préciser la nature des inclusions incolores, constituées d’apatite (17 %, Fig. 2C), de quartz (5 %) et d’inclusions fluides (4 %). Les inclusions noires étaient généralement constituées d’ilménite (5 %, Fig. 2D) ou d’hématite (1 %), mais de rares cristaux ont montré des spectres en bon accord avec ceux d’amphiboles comme la richtérite ou la pargasite (2 %). Quelques lamelles foncées correspondent à la phlogopite (1 %), et des grains bruns au pléochroïsme intense ont été identifiés comme staurolite (1 %).

20Les spectres Raman des apatites sont caractérisés par une forte fluorescence, produite par les terres rares présentes en traces dans ce minéral. Une caractérisation détaillée de ces spectres, ainsi que leur comparaison avec les spectres mesurés sur des apatites de référence, permettra certainement de mieux comprendre la signature géochimique de ces minéraux, et de les rapprocher ainsi de leurs gisements potentiels probablement localisés en Inde.

Informations supplémentaires

Identifiant ORCID de l’auteur

210000-0003-3125-9755 (Frédéric Hatert)

Conflits d’intérêt

22L’ auteur déclare l’absence de tout conflit d’intérêt.

Para citar este artículo

Acerca de: Frédéric Hatert

fhatert@uliege.be